Cosa c’è oltre il mare delle umane debolezze? Ci sono l’orrore, la guerra, l’indifferenza. Nulla e tutto può aggiungere senso e significato al dramma delle migrazioni, all’epica complessa e difficile da rendere viva, tesa, forte di evocazioni e significati del dramma più lungo e invasivo del nostro tempo. Tutto e nulla può far emozionare e comprendere, indignare e riflettere: dopo un po’ l’assuefazione bussa alla porta dell’interesse, l’odio corrode avidamente e la politica si intrufola, incurante e colpevole, con il cinismo più sottile nel dramma e nel dolore. Le parole così diventano stanche: il lavoro di verità da portare avanti è un peso massimo da portare in dote. Così, in questi anni, stili e registri diversi hanno provato a raccontare con occhi non omologati e sensibili il fenomeno e l’umanità del fenomeno, le storie e i volti, i dolori e le speranze. In tanti hanno abbandonato le parole, la narrazione classica, e si sono affidati alle fotografie, alle testimonianze dirette, ai disegni. C’è meno fatica da fare: l’orrore è senza mediazione, senza aspettare toglie subito il fiato.

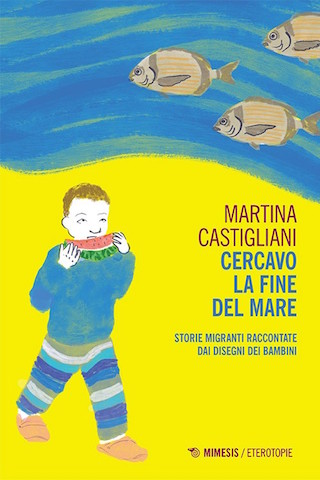

È proprio questa modalità narrativa a rendere notevole il bel reportage di Martina Castigliani, giornalista dell’edizione online del Fatto Quotidiano e già collaboratrice di Libération, “Cercavo la fine del mare” (Mimesis Edizioni, 208 pagine, 15 euro). Da un viaggio datato 2016 in Grecia nei centri di accoglienza per migranti è nato un libro che testimonia cosa succede quando ci sono i bambini con le loro storie e i loro disegni a parlare di questo tema e quale spazio di ipocrisia, retorica e luoghi comuni viene abbattuto. bonculture ha intervistato Martina Castigliani per parlare più approfonditamente di questo suo progetto.

Il mare raccontato nel suo libro è quello della Grecia: anche lì il dramma delle migrazioni si è fatto storia, epica, narrazione. Da quale esigenza è nato questo libro?

Faccio sempre un po’ fatica a raccontare cos’è e com’è nato “Cercavo la fine del mare”. Quando sono partita non volevo fare un libro, ma capire. Io, giornalista e cittadina europea di 30 anni, avevo bisogno di capire e soprattutto di vedere quello che ritengo uno dei drammi inascoltati (o peggio, strumentalizzati) della nostra generazione. Nell’agosto 2016 sono stata per poco meno di un mese volontaria nei campi dei migranti. Lo dico con tutto il rispetto che merita la parola volontaria e la riconoscenza per chi passa mesi e anni ad aiutare gli altri sopperendo a carenze di cui dovrebbero occuparsi i nostri Stati. Sono arrivata in Grecia quando era troppo tardi per raccontare la cronaca: tutto era già stato detto. Solo che, come volontaria, sono riuscita ad entrare in più di dieci campi di solito chiusi ai giornalisti o comunque ai comuni cittadini. Ogni volta, all’ingresso, mi sono stati controllati i documenti e mi è stato chiesto di non fare foto alle strutture. E proprio quella sensazione di essere un’intrusa o, peggio, una testimone obbligata al silenzio di qualcosa che stava succedendo e che non avrei potuto raccontare a nessuno, ha cominciato a farmi capire che quelle facce e quelle storie non avrei dovuto tenerle per me. Se volevano che nessuno sapesse, allora tutti dovevano sapere.

Per raccontare quel dolore lo strumento utilizzato è stato quello del disegno che, da sempre, è un primo dialogo rivelatore: com’è nata l’idea, eliminando distanze e filtri ingombranti, di comunicare con i disegni?

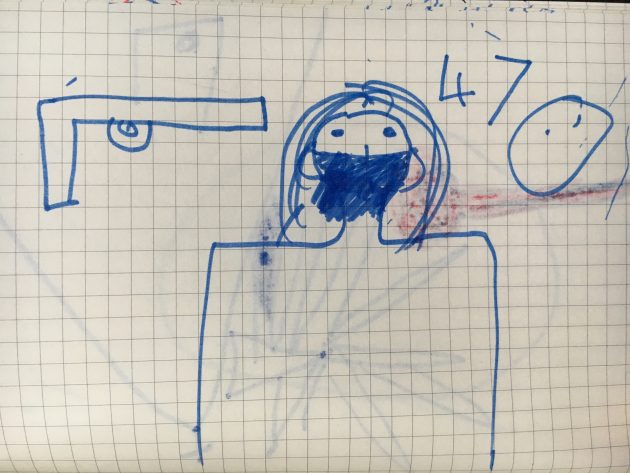

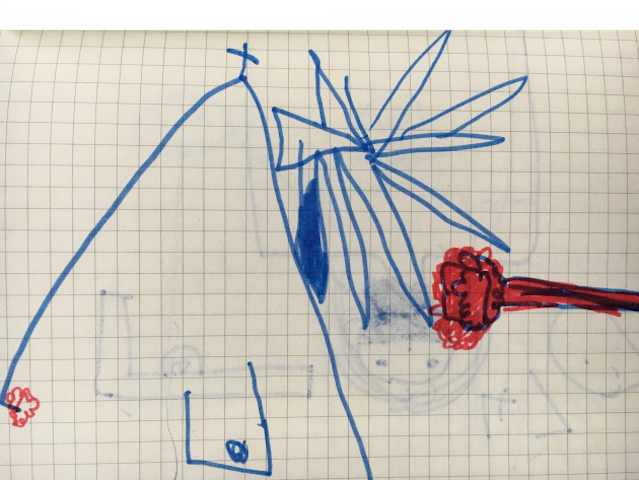

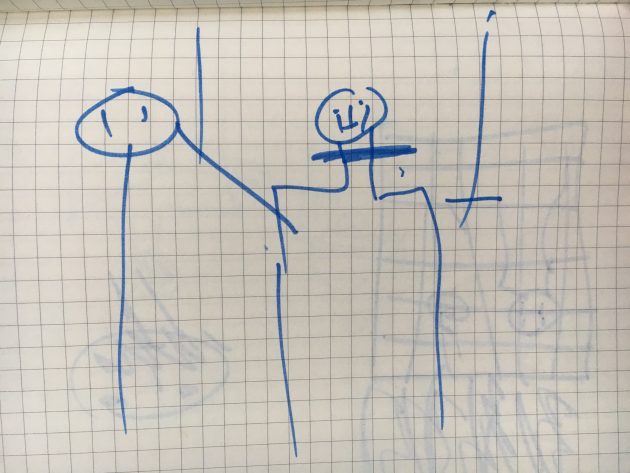

Non ho scelto io per prima di usare i disegni. Uno dei compiti a cui sono assegnati più spesso i volontari è quello di far passare il tempo ai bambini. E io avevo nello zaino un pacco di pennarelli. Un pomeriggio stavo giocando nel cortile di un campo sul monte Olimpo, i bimbi saltavano alla corda e io mi sono seduta in un angolo. Due bimbe, Mleka e Rava, di 11 anni, si sono avvicinate e mi hanno chiesto dei fogli per colorare. Prima ancora di scrivere il loro nome, si sono messe a disegnare le facce di chi aveva provato ad ucciderle. Io non sapevo cosa dire, capivo che non ero la persona giusta per aiutarle in quel momento e le guardavo con gli occhi persi. Loro devono aver pensato che fossi un po’ stupida e che non capissi: hanno fatto disegni ancora più violenti. Il fuoco, la morte, le pistole. E poi il viaggio. Hanno disegnato tutto senza versare una lacrima. Continuavano a ripetere: “Do you know? Do you know?”. Volevano sapere se capissi: “Lo sapete?”, “Lo capite?”. Lo sappiamo? Lo capiamo? Da quel giorno, ogni volta che non riuscivo a parlare con qualcuno tiravo fuori il quadernino e passavamo ai disegni.

In quei disegni, nonostante tutti i pennarelli che lei aveva acquistato, non c’era nulla da colorare. I colori del mondo ridotti al blu e il rosso: perché?

Me ne sono accorta solo alla fine del mio viaggio. I disegni sono solo blu e rossi: il colore del mare e del sangue. I bambini hanno disegnato da dove vengono e quello che hanno visto. Molto spesso le loro case: una bimba ha voluto farmi vedere com’era la sua casa e ci ha messo una chiave grandissima. Le chiavi che chiudono le porte e tengono la famiglia al sicuro, una volta arrivati nei campi diventano un lusso. Gli adulti non avevano bisogno dei colori: ognuno di loro ha scelto di fare degli schizzi sul lavoro che facevano prima di dover mollare tutto. Ci sono pasticceri, fioristi, studenti universitari. Yassin ha disegnato la facciata del suo ristorante ad Aleppo e mi ha riscritto tutto il menù: se lo ricordava a memoria.

I disegni e le testimonianze sono accomunati dalla paura che turba la serenità di ognuno di loro. “Sul cuore ho disegnato tanti cerotti perché a volte mi fa un po’ male. Ma di un male che non si può curare” dice Simasa. Cosa non potrà più rimuovere di quei racconti?

Gli occhi di chi ti chiede “perché”. E cosa hai intenzione di fare tu perché quella vergogna finisca. Gli occhi dei più piccoli che, quando raccontano il viaggio e il dramma della guerra, non piangono mai e chiedono solo spiegazioni. Gli occhi disperati di genitori che invece non fanno che lacrimare pensando che i loro figli non li perdoneranno mai per avergli fatto vivere tutto quello. Come racconta Rima, una donna incredibile che ho avuto la fortuna di incontrare, “le mie due bimbe forse mi avrebbero perdonato se fossero morte sotto le bombe, ma non per averle messe su un gommone e aver fatto rischiare la vita a loro per non arrivare da nessuna parte”. Nessuna parte è la nostra Europa dei cosiddetti diritti umani.

L’Europa è al centro di questa narrazione che sottolinea amaramente la gestione fallimentare dei flussi migratori. Molti dei suoi intervistati, che “speravano l’Europa”, si sono trovati in “condizioni inumane e degradanti”. Può essere davvero così nera l’ombra della nostra civiltà europea?

L’Europa sono i suoi politici e gli elettori che eleggono quei politici. Noi siamo l’Europa e noi abbiamo permesso, e permettiamo, ogni giorno che migliaia di persone siano dimenticate in campi profughi dove la dignità viene calpestata. A ottobre 2018, Medici Senza Frontiere ha pubblicato un report in cui parla delle condizioni di vita a Lesbo: le strutture sono paragonate a moderni manicomi. Alcuni dei bambini curati da Medici senza frontiere hanno dimostrato tendenze suicide e autolesioniste. Questi sono i fatti e con questo la nostra generazione dovrà fare i conti per sempre. I miei figli mi chiederanno dov’ero quando succedevano queste cose. E io ancora non so cosa risponderò. Di sicuro so che, per il solo fatto di sapere e non aver fatto abbastanza, mi sento complice di un sistema disumano.

Nell’arco temporale in cui si svolgono i fatti raccontati, in Grecia si sono intersecate due problematiche importanti: la crisi economica e il flusso inarrestabile dei migranti. Come si sono confrontate queste due emergenze nel Paese?

Alla Grecia l’Europa ha chiesto di accogliere centinaia di migliaia di persone in uno dei momenti più difficili della sua storia: mentre stava affrontando una crisi economica senza precedenti. Potrei parlare per ore della meraviglia di Greci che hanno aperto le loro porte a chi aveva bisogno senza farsi troppe domande. Di Rita, che si è messa a raccogliere mutande nuove (“Perché pensiamo davvero che ci sia qualcuno che meriti di usare mutande già utilizzate da altri?”). Di Elias, che ha creato una farmacia per dare medicine gratis ai greci che non possono permettersi di comprarne di nuove e che è finito per rifornire pure tutto il campo profughi della città. Potrei parlare di loro, per ore, ma non è giusto. Nessuno Stato dovrebbe fare affidamento sulla solidarietà e la beneficenza per supplire alle sue mancanze, almeno non solo.

Lei ha portato questi racconti nelle scuole italiane e le domande migliori sono arrivate dai più piccoli. Una bambina le ha domandato: “Ci siamo abituati all’orrore?”. Vorrei farle questa domanda anch’io: che cosa risponderebbe?

Ci siamo abituati all’orrore. O abbiamo fatto in modo di dimenticarlo. Parliamo dei migranti senza dare loro un volto o un nome. Uno dei ragazzi che ho conosciuto girando per le scuole, alla fine della mia presentazione, ha alzato la mano infastidito e mi ha chiesto: “Ma i politici lo sanno che succedono queste cose?”. Era scocciato. Come se fossi andata nel posto sbagliato a parlare di urgenze di cui dovrebbero occuparsi gli adulti. Alcuni suoi compagni poi mi hanno chiesto se “ho mai paura” di fare il mio lavoro. Io ho detto che ho molta paura, ma di una società che ha paura delle cose sbagliate.

*La foto dell’autrice è di Franco Lori