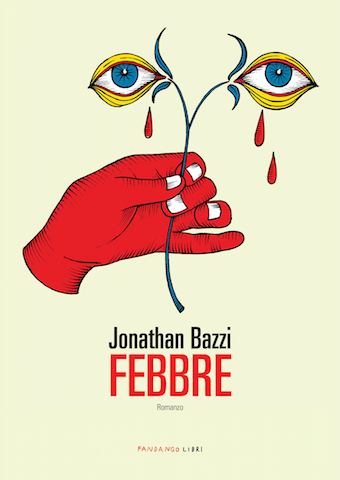

“Davanti al pregiudizio reagire alzando la posta: meglio tacere? Lo sapranno anche i muri”. Quando arriva questa frase, come un fulmine in una prosa tempestosa, sappiamo già tutto del protagonista, di quella sua febbre nauseante, improvvisa e strana che gli ha cambiato la vita. La febbre che gli ha rivelato e fatto scoprire l’HIV: sarà indimenticabile. A pagina 320, dove trova spazio questa frase, Jonathan Bazzi, autore e protagonista di “Febbre” (Fandango, 328 pagine, 18.50 euro), lo conosciamo bene: la malattia, l’infanzia nella periferia milanese di Rozzano, la violenza visibile e invisibile che ha circondato la maturazione della sua diversità sono elementi che appartengono già da un po’ di pagine anche a noi: capacità rara che si compie solo quando quell’io è così forte da prevedere e contenere un noi, un collettivo più ampio per impersonificarsi, per immergersi in quelle trame non tue capaci, nonostante tutto, di coinvolgerti, di buttarti “nel pozzo buio” delle storie con consapevole coscienza.

Dopo un timido approccio, legato ai temi trattati e al debutto narrativo di Bazzi, conosciuto come collaboratore di varie testate come Vice, The Vision, Gay.it, Il Fatto.it, questo romanzo sta cominciando a conquistare da un mese a questa parte un consenso largo, quasi imprevisto per un esordio assoluto, ma giusto e meritato per un libro scritto davvero bene che unisce in un rapporto simbiotico il personale e il politico in una forma contemporanea che riflette il tempo presente senza sminuirlo a cronaca generazionale di paure e piaceri. Bonculture ha intervistato Jonathan Bazzi su alcune tematiche fondanti del romanzo.

“Febbre “è un romanzo autobiografico, quasi un magma incandescente di verità strappate. Come si fa a spogliarsi in questo modo, raccontando la parte più vulnerabile della propria vita?

Mi verrebbe da dire: come si fa a non farlo! Scherzi a parte, io non ho un gran bisogno di privacy, non sono incline al pudore. Mi interessa molto di più usare le cose che mi capitano e i tratti della mia identità come materiale per la scrittura, come micce per vedere di più, per imparare cose nuove. Per intrattenermi e intrattenere. In questo senso posso dire che l’autoesposizione mi viene spontanea, è un bisogno autentico, anche per comprendermi meglio, per dare tridimensionalità a ciò che sono. Non devo sforzarmi o farmi violenza: lo sguardo degli altri per me è una disciplina, mi salva dalle derive mentali.

Passando oltre l’autofiction, un libro come questo allontana molto dall’idea di narrativa morbida, consolatoria. Anche nello stile: l’esordio è più denso nelle cose che non nelle forme. È da quelle cose, corrosive al punto giusto da far emergere il trauma, che ha costruito una narrazione quasi impaziente di realizzarsi?

Direi di sì. Lo stile di questo libro nasce dalla volontà di restituire un ritmo, che è il ritmo del trauma, dell’agguato, ma anche dei vari tentativi di ricomporre quelle fratture. Quindi per me il fine è sempre mimetico: stare il più vicino possibile all’esperienza emotiva e riuscire, con i dovuti dispositivi narrativi, a riprodurla sulla pagina o, più che altro, a far sì che si riproduca nel lettore. La scelta di una lingua asciutta, molto frammentata, piena di frasi brevi, di spazi bianchi, di parole isolate e ripetute, dipende da questo. Non amo la prosa media dei romanzi (soprattutto italiani, con le dovute eccezioni), preferisco il passo della poesia. Sono un lettore che si annoia facilmente e quando scrivo credo che questo mio bisogno di tenere alta la carica espressiva e vitale si senta.

Nel corso del libro è frequente una certa voglia di nominare e dare senso alle cose personalmente, senza che nessuno possa contendere questa facoltà anteponendo il pregiudizio o, peggio ancora, il disprezzo. È una reazione allo stigma che sovrappone malattia e persona, natura e destino?

Sicuramente uno dei temi portanti del libro è l’autodeterminazione, la capacità di diventare davvero ciò che si è, anche quando il posto in cui si sta o il giudizio esterno vorrebbero impedirti di farlo. Quando ho iniziato a scrivere il libro e ho deciso di tenere insieme i due temi, Rozzano e l’HIV, l’ho fatto sulla base di un’intuizione piuttosto vaga: è stato solo nel corso del processo di scrittura che mi sono reso conto di quanti fossero i legami tra i due binari del romanzo. Il modo in cui, ad esempio, si articola la reazione di fronte allo stigma è di certo legato all’infanzia rozzanese: nel rifiuto della cultura del silenzio sembra riviva una specie di autarchia appresa molti, molti anni prima.

Per descrivere come ha vissuto la sua diversità lei scrive: “Il codice è pervasivo e condiviso, si vuole stare al sicuro. Servono certezze, non c’è spazio per le sfumature”. Come si abitano queste sfumature che, molto spesso, si rivelano indefinite e pericolose quando si parla di identità, di genere?

Nel mio caso con un po’ di incoscienza. Nel senso che già da piccolo non rinunciavo ai miei sogni, anche estetici, anche in fatto di abiti o giochi. Dico incoscienza perché inevitabilmente se ti esponi i colpi arrivano, si corre il rischio di non tutelarsi anche quando sarebbe meglio farlo. Con tutti i miei sentieri interrotti oggi, però, posso dire di essere rimasto fedele a me stesso. Mi è stato impossibile accantonare davvero i miei desideri. E l’immaginazione in tutto ciò ha avuto un ruolo fondamentale: se si vive molto nella mente – magari anche grazie ai libri, alle storie, alle canzoni – è un po’ come se si anticipassero quegli spostamenti, quei trasferimenti, ancora impossibili da compiere concretamente.

Le periferie, geografiche e identitarie, sono ricostruite nel racconto prima come problematiche, poi forse come risolutrici di un senso nel corso della vita. Vivere questo senso di inadeguatezza è stato utile per scoprirsi realmente?

A lungo è stato soprattutto molto faticoso. Non so se le periferie siano a un certo punto apparse come risolutrici, più che altro sono arrivato a comprendermi in loro, all’interno della loro cornice. Ho accettato le mie matrici originarie. Al posto che continuare a scappare, cercando sempre un nuovo centro, un centro che fosse di volta in volta più centro del precedente, ho iniziato ad appropriarmi dello spazio periferico, che è poi quello che conosco meglio, per esplorare la mia identità ma per intercettare anche le storie degli altri. Lo stesso vale per l’inadeguatezza: oggi cerco di non nasconderla. Preferisco trovare il modo di metterla in circolo, di liberarla all’esterno. Tutte le tensioni se trattenute non possono che intensificarsi.

Un grande tema che percorre il libro è sicuramente il contrasto, aspro e conflittuale, con molte delle figure maschili che incarnano bene i concentrati più esplosivi del patriarcato e di un certo modo violento di essere “maschio”. È un modo per cercare di identificarsi, e scoprirsi distante da questa visione, per opposizione?

È innanzitutto un modo per portare quelle vicende sotto gli occhi degli altri, perché “giustizia è che almeno tutti sappiano la verità”. La mascolinità tossica è ancora oggi protetta da una spessa coltre di alleati, non da ultimo il silenzio, l’omertà delle donne e degli altri membri della famiglia. È liberatorio dire come sono andate le cose, spesso è l’unica forma di riparazione possibile. Dopodiché c’è da dire che io mi sono sempre sentito distante da quei modelli, quindi semmai mi interessava raccontare figure alternative. Sono molto interessato ai personaggi maschili empatici o che diventano portatori di qualità tradizionalmente associate al femminile. Penso ad esempio alla figura dell’infettivologo: nel libro la possibilità di associare maschile e cura è un piccolo cortocircuito positivo.

Certo, perché alla fine gli uomini non sono tutti una parte, un insieme. Lei, però, si sofferma soprattutto sulle figure paterne, sulla paternità ricavata dagli effetti eccezionali. È cambiato qualcosa, oggi? Lei che è figlio di un giovane padre condivide il pensiero di Recalcati quando dice che la forza patriarcale novecentesca si è trasformata in una sconcertante violenza figlia della loro “più inaudita fragilità”?

Non so, non sono un esperto del pensiero di Recalcati ma diffido sempre un po’ delle riflessioni che vogliono fare sistema, ad esempio parlando del Padre come se fosse un’entità generalissima che si incarna nei singoli e uniforma le esperienze individuali. Le trovo prospettive anti-narrative. La violenza sconcertante c’è sempre stata, spesso occultata, non vista. Oggi ci sono sicuramente più parole, la si conosce meglio. La forza patriarcale c’era prima e c’è oggi: è ovunque, la si avverte di continuo. E la fragilità dei padri padroni pure credo sia sempre stata presente: il patriarcato è una allucinazione antica ma molto sciocca, che inevitabilmente rende i maschi insicuri, paranoici.

Suo padre, allora, cos’è stato?

Nel mio caso è stato soprattutto una promessa non mantenuta. Un trauma, una storia d’amore spezzata, che mi ha reso più vulnerabile ma che, forse, ha potenziato alcuni tratti della mia sensibilità.

Questo non è un lavoro militante, ma è certamente un prodotto politico: il tema dei generi, le periferie, gli stilemi sociali del maschilismo. È nella decostruzione dei modelli standardizzati e omologati, quindi giusti e dominanti, che esiste una forza politica in “Febbre”?

Forse sì, spero di sì. Soprattutto oggi, in questo momento della storia del nostro Paese, credo sia importante dar vita a narrazioni antagoniste. Le forze reazionarie sono tornate alla ribalta, e il mio libro espone tutte quelle cose che gli antiprogressisti vorrebbero eliminare o chiudere a chiave nei ripostigli. Mi interessava ad esempio mostrare che si può essere autori e sieropositivi, filosofi e sieropositivi. Far coincidere alto e basso, dignità e marginalità. Il queer per me è soprattutto questo: deludere le aspettative ingiuste, mettersi di traverso rispetto all’ordine prestabilito, dire: sono questo e te lo faccio vedere con molta precisione. Anche perché spesso le identità cosiddette periferiche vengono raccontate dal punto di vista della maggioranza. Io non so se sono un attivista, perché alla fine mi muovo al di fuori dal mondo delle associazioni, però mi interessa moltissimo il potere sovversivo delle storie.