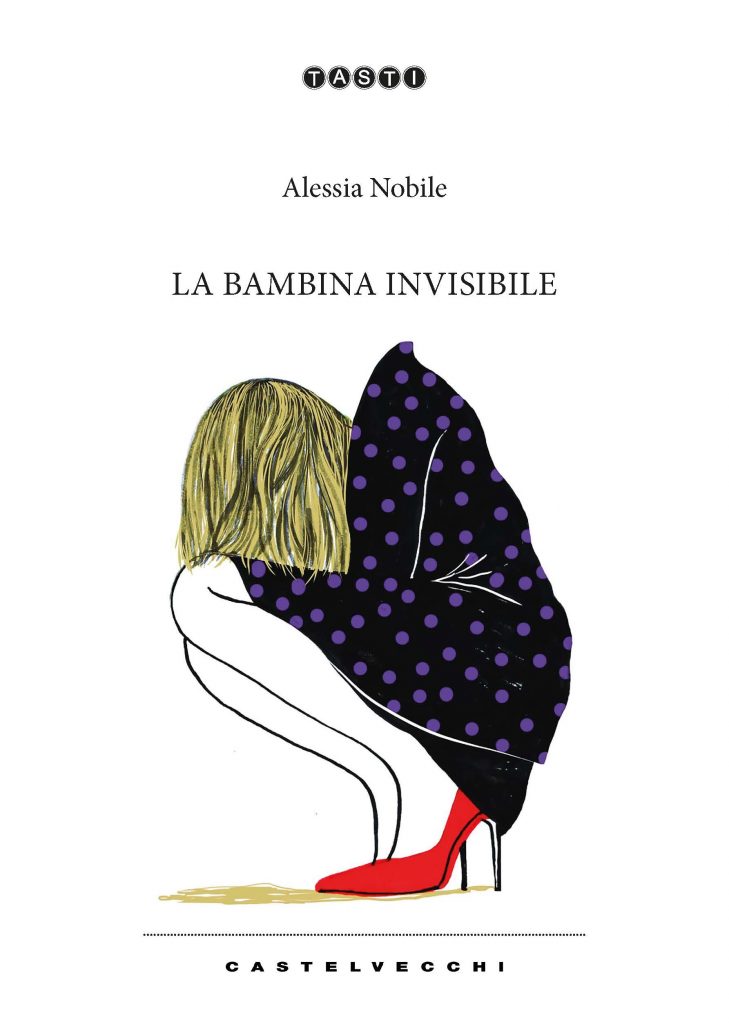

“La bambina invisibile”, edito da Castelvecchi, racconta la storia di Alessia. Alessia Nobile, originaria di Palo del Colle, è una donna transgender, ma la definizione è riduttiva, distorce e nasconde un mondo che è fatto di sogni, desideri, corpo e anima. Il corpo del bambino che è stato era un’illusione: la sua anima era ed è femminile. In un racconto di formazione sincero e appassionante, colmo di sofferenze e voglia di affermare la propria identità, Alessia racconta la sua transizione che, nel tempo, ha sgretolato rapporti familiari e sociali, possibilità lavorative e amicizie.

bonculture anticipa un estratto del libro.

Era l’ultimo anno che l’équipe medica – esperta di cambio di genere – effettuava la rinoplastica mutuabile; decisi quindi di usufruirne per quell’intervento che avrebbe ingentilito il mio profilo marcato, quanto meno ai miei occhi, che mi faceva sentire meno femminile. I miei genitori erano all’oscuro di tutto, sia delle mie intenzioni di diventare donna, sia del percorso psicologico che stavo seguendo, di sostegno nella transizione.

Come avrei potuto giustificare l’intervento estetico al naso? Se glielo avessi detto, mi avrebbero reso la vita impossibile e sarei stata costretta a rinunciare alla mia identità. Decisi di fare tutto da sola, di nascosto dicendo che sarei andata a fare un viaggio con degli amici.

Ricordo quell’intervento come uno dei giorni più tragici della mia vita, era il mio primo intervento chirurgico in anestesia totale e avevo tanta paura, mi sentivo sola. Ero sola. Il giorno prima, preparai il mio zainetto e mi diressi verso il Policlinico di Bari precisamente al reparto di chirurgia plastica. All’ansia e alla paura mi affiancò l’imbarazzo perché giunta in reparto mi resi conto che mi avrebbero ricoverata in un’ala maschile e avrei condiviso la stanza con cinque uomini.

“Ma perché devo stare qui?” chiesi spaventata all’infermiere che mi accompagnò in quello stanzone. “Ci sono solo due reparti uno è per i maschi e l’altro è per le femmine. Tu qui devi stare”. Gelida sistemai le mie poche cose sul comodino accanto al mio letto e mi rannicchiai sotto le lenzuola con gli occhi pieni di lacrime.

Mi sentivo completamente fuori luogo. Per la verità gli altri pazienti nella camerata furono molto cortesi con me, capirono il mio imbarazzo, notarono il mio essere efebica e non ne fecero né alcun dramma né alcun pettegolezzo.

Rimasi lì due giorni dopo l’intervento, col naso tumefatto. Tornata a casa simulai un incidente; i miei seppur stizziti ci credettero ma insistettero per vedere la cartella clinica. Alla fine, fui scoperta, ma con una serie di giri di parole e una dichiarazione diversa dalla realtà, riuscii a convincerli e a tranquillizzarli. Tuttavia, non rivelai di aver fatto quell’intervento estetico in quanto parte del più ampio progetto di femminilizzazione del mio corpo, per renderlo congruo con la mia natura fin lì ancora invisibile, a loro e a molti.

Spostai le motivazioni sull’aspetto estetico: dicendo che avevo voluto eliminare i difetti e il disagio che quel naso, per me “importante”, mi avevano arrecato. Passò così un altro inverno. In estate lavoravo in Salento, risparmiavo e mettevo via i soldi necessari per l’intervento di mastoplastica che avrei fatto privatamente, accelerando i tempi rispetto a quelli garantiti dal Policlinico di Bari.

Sognavo di avere il seno che, assieme al mio look ormai quasi del tutto cambiato, avrebbe coronato il mio aspetto; i capelli erano cresciuti parecchio, fino alle spalle, era estate e al sole si erano abbastanza schiariti, tanto da renderli dorati.

L’intervento di mastoplastica additiva sarebbe stato il momento di rottura, quello che avrebbe cambiato per sempre la mia vita. Già negli ultimi tempi con trattamenti estetici e cure ormonali il mio corpo si stava modificando, così come certe mie abitudini: avevo persino cambiato profumo, avevo smesso di usare Acqua di Giò che amavo. Gli ormoni, che io chiamavo “pillole magiche”, avevano cambiato anche il mio umore, oscurando la mia parte allegra, spensierata e solare per avvolgerla da un filo di tristezza, disincanto e paranoia. Grazie al dosaggio ormonale arrivai ad avere quasi una prima di seno. Per questo, avevo cominciato a indossare il primo reggiseno, ricordo che era in pizzo color nero, che utilizzavo solo nel periodo estivo quando ero lontana da casa dei miei. Ero elettrizzata e felice. In inverno utilizzavo una fascia per nascondere alla mia famiglia quei piccoli seni.

Stavo nascendo per la seconda volta. Vedendomi il viso ripulito dalla peluria, il naso rifatto, e gli effetti della cura ormonale avviata, decido di uscire in abiti femminili. Per la verità a settembre avrei dovuto sottopormi all’intervento di mastoplastica in una clinica a Pistoia. Ma decisi che ero pronta a sfidare il mondo.

Mi vestii con molta cura con la stessa emozione di chi indossa da adulto un abito battesimale. Quella data segnò l’epilogo del processo riflessivo che mi aveva portato a considerare l’onestà verso me stessa una necessità imprescindibile.

“Un attimo di silenzio” mi dissi. “Ma come mi chiamo. Che nome voglio darmi?”. Corsi a guardare il calendario, era il 17 luglio: giorno di Sant’Alessio. Alessio era un nobile romano che aveva abbandonato la vita agiata e protetta per avventurarsi nel mondo come un mendicante, dedicando la propria esistenza ai più poveri. In qualche modo, lo sentivo a me affine. Abbandonavo un porto sicuro per avventurarmi in un viaggio nell’ignoto.

“Perfetto, la fede mi assiste” mi dissi. Fu lì che nacqui io, Alessia, e presi forma nel mio corpo. Da lì è partito il coraggio di essere la donna di oggi. In quel momento ho assaporato la libertà di esprimermi lontano da occhi indiscreti e familiari. Tra l’Adriatico e lo Ionio, tra l’incanto dei paesaggi e lo sfarzo del barocco, in un intreccio tra arte e natura, nel dualismo di cui ho sempre subito il fascino.

Contavo i giorni. Sognavo un fidanzato e dei figli da adottare.

“La mia famiglia mi accoglierà e sarò felice come tutte le ragazze della mia età” mi dicevo convinta. “Finalmente potrò essere quella sono nella forma che ho sempre immaginato”.

Arrivò la data stabilita per l’intervento. Partii con la mia valigia, piena di ingenuità e di contanti, per pagare il chirurgo, erano il frutto dei miei risparmi, del mio lavoro, dei sacrifici. Ci avevo messo tutta me stessa per accumulare quei soldi, ero soddisfatta; finalmente ero a due passi dal mio sogno.

Ai miei ovviamente nascosi tutto, dissi che ero ancora in Salento per lavoro. Una parte di me sapeva perfettamente che li avrei persi. Era una questione troppo grande per loro e forse lo era anche per me ma avevo lavorato tantissimo, per risparmiare i soldi, non potevo rinunciarvi. Il viaggio lo trascorsi piangendo e guardando dal finestrino, ipnotizzata dallo scorrere di case, filari di viti, mare, campi, capannoni industriali, gallerie, piloni di ferro strade, alberi, caseggiati. Le immagini si rincorrevano, l’una nell’altra, fotogrammi a passo accelerato di un mondo che percepivo estraneo e indifferente.

Dentro di me, per me, provavo solo angoscia e nostalgia. Avrei voluto tenere la mano di mia mamma. Avevo bisogno di lei. Volevo la sua mano, i suoi baci e le sue carezze. Mi sentivo piccola e frangibile. Per fortuna in stazione venne a prendermi Matteo un mio ex fidanzato. Abitava a Pistoia e mi ospitò a casa sua.

Dormii rannicchiata tra le sue braccia piangendo. Matteo aveva dieci anni più di me. In lui trovai conforto. Quella notte non la dimenticherò mai. Mi svegliai alle cinque, non potei fare colazione, l’intervento richiedeva il digiuno, mi misi seduta su una sedia in cucina ad aspettare l’alba. Matteo mi portò in clinica e mi abbracciò forte. Forte. Sarebbe tornato a prendermi nel pomeriggio.

Bevvi da un bicchierino di plastica del liquido colorato, ero già nuda con le calze anti-trombosi. Il chirurgo tracciò un segno con un pennarello vicino i capezzoli e tratteggiò lo spazio interno tra i due. Ero sulla barella, intontita e con le lacrime agli occhi. Avevo tanta paura, tantissima. Ricordo il gelo della sala operatoria, il tavolo duro, sul quale mi sono trascinata da sola dalla barella. Una flebo, poi il buio.

Matteo mi aspettò con un fascio di rose rosse giù nell’ingresso. Il seno era fasciato e avevo il drenaggio, nessun dolore. Sarei tornata a casa dopo dieci giorni quando mi avrebbero liberato dai cerotti, nel frattempo Matteo si prese cura di me.

Con l’intervento di mastoplastica additiva concludevo quel percorso che mi portava a esteriorizzare la mia vera identità; finalmente quello che sentivo di essere io e il mio corpo avrebbero trovato un’unità. La mia anima avrebbe trovato corresponsione in un congruo involucro terreno. Nella mia fantasia il seno sarebbe stato una sorta di talismano che mi avrebbe liberato dalla prigionia di un corpo estraneo alla mia natura, consentendomi di vivere pienamente e liberamente la mia femminilità.

Non avevo fatto i conti con la mia personale misura del tempo che era diversa da quella del tempo assoluto, e del resto del mondo. Io ero una donna ma non potevo più vivere e avere quello che non avevo avuto vissuto prima: le emozioni da ragazzina, il primo reggiseno, il primo bacio, il primo fidanzatino. Ero fuori tempo.

Anche quelle esperienze mi erano state negate. Piano piano mi resi conto che mi ero immaginata una fiaba, una fiaba in cui non c’erano castelli, fanciulle povere, draghi e principi azzurri, ma normali ragazze che si svegliavano la mattina per andare al lavoro, che si incontravano con gli amici e andavano a mangiare una pizza con il fidanzato.

Tutto nella realtà si andava disintegrando: la famiglia, il lavoro, le amicizie più care. Lo scenario di una vita “normale” sbiadiva in un quadro di forme affettive immaginifiche e surreali che sentivo svanire come la mia stessa volontà. I giorni che seguirono l’intervento furono molto riflessivi e problematici, non avevo dolori ma solo i cerotti che dopo qualche giorno tolsi e finalmente riuscì a guardare il mio bel seno prorompente “che bellezza!” nello specchio rifletteva quell’immagine che avevo sempre immaginato, adesso potevo toccarla, potevo sentirla, era mia, erano i miei seni. Preparai il mio ritorno a casa sicura che quella gioia si sarebbe spenta, aveva i minuti contati; affrontare i miei genitori, mia madre, – perché solo lei riuscii a incontrare – sarebbe stato catastrofico. Il viaggio di ritorno fu pieno di lacrime nonostante il sole che continuava a splendere sulla mia amata Puglia.

«Mamma apri, sono io».

Ebbi il coraggio di suonare il campanello di casa e mostrarmi a lei per la donna che ero. Mia madre vacillò sull’uscio. Sbatté gli occhi incredula. Quella bella figliola, in pantaloni stretti, scarpe con tacco, maglietta nera con maniche a tre quarti e uno scollo generoso che metteva in mostra il seno, era davvero sua figlia? Le risposi che ero la stessa persona che aveva messo alla luce tantissimi anni prima. Né più, né meno.

Mia madre subì uno shock, incredula, distrutta, si chiedeva perché l’avessi fatto, chi mi avesse suggerito di farlo. Mio padre non lo incontrai più. Non so cosa sia successo tra loro nel periodo successivo al mio ritorno. So solo che quell’anno non festeggiammo il Natale, nessun addobbo, nessun albero, nessun regalo. Rimasi in casa dei miei per altri due anni – non mi avrebbero mai sbattuta fuori – ma cambiarono le abitudini e le regole.

Passavo gran parte del tempo nella mia stanza, quella che da sempre avevo condiviso con mio fratello, da sola. Anche a pranzo e cena ero da sola. Fu come vivere in una cella, un ergastolo immeritato tra le mie quattro mura; come fossi nata destinata a un’irreversibile e perpetua prigionia, nel corpo prima, in casa e nella società dopo. Solo nella mia mente e nella mia anima era tutto limpido, chiaro, naturale.

Sembra assurdo ma, pur vivendo insieme, non incontrai mai mio padre. Solo dopo molti anni, ci incontrammo, faccia a faccia, al cimitero, quando venne a mancare sua madre, mia nonna. Non ci fu alcuna parola, alcun racconto, tra di noi ma una sintonia di sguardi che ha ricucito il tempo strappato. Nessuno dei miei mi ha mai chiesto come mi sentissi, cos’abbia passato, come avessi fatto.

Dietro a quel silenzio ho sempre riconosciuto due cuori rotti da un dolore più grande della loro stessa comprensione. È fuor di dubbio che i miei genitori mi amassero e ancora oggi mi amino, ma è altrettanto vero che sono rimasti segnati dalla mia storia; tra sogni infranti e aspettative disattese, rompevo quelle convenzioni che mi volevano accasato ammogliato e con prole e intaccavo la loro immagine, l’immagine granitica della mia famiglia.

Involontariamente, inconsapevolmente feci tutto, in Puglia, a differenza di altre donne transgender che affrontarono il percorso di transizione e di riassegnazione di identità lontano dagli occhi indiscreti di tutti, nell’anonimato di una grande città. Al Nord. Non fui sprezzante, non commisi un peccato di presunzione, la mia fu solo innocente trasparenza e di certo non volevo ferire la sensibilità di nessuno, ma nemmeno avrei voluto si ferisse la mia. Ho infranto la serenità della mia famiglia, del mio piccolo borgo. Fui travolta dai pettegolezzi, dalla bufera del giudizio. Il paese, di venti mila anime, in cui ci si conosceva tutti, fu trafitto dalle lingue dello scandalo. La mia colpa – verso i miei genitori – è stata quella di agire senza malizia, non calcolando a cosa li avrei esposti. Io stessa mi esposi, mio malgrado, a quel giudizio morale che chiede a chiunque abbia il coraggio di uscire dagli schemi di dimostrare di meritare di far parte di un gruppo, di un élite, di una collettività. Così ci si sottopone alla fatica di una vita sempre sotto esame, o sotto una lente di ingrandimento.

Una cosa però è certa: ai miei genitori ho dato la figlia che ero.