Alle 21,00 di sabato 7 agosto, nell’ambito della rassegna “Un libro per amico”, nel sagrato della Chiesa di San Domenico di Vico del Gargano, sarà presentato il libro “Una vita per il giornalismo – Francesco Maratea, tra Aventino, Liberazione e “tempi nuovi”, a cura di Giuseppe Maratea edito da Michele Lauriola.

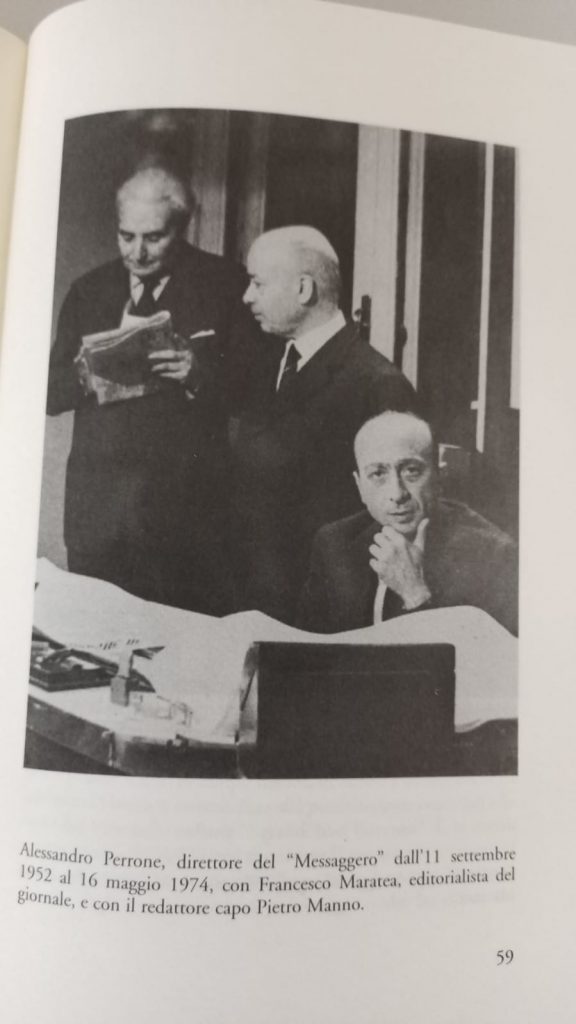

Il testo è una miscellanea di articoli del grande giornalista de Il Messaggero, che conobbe da commentatore e prima firma del quotidiano romano i più importanti leader politici del suo tempo. Lenin, Stalin, Tito, Churchill, Kennedy, De Gaulle,

Krusciov e molti altri.

Nato a Vico del Gargano nel 1889, insignito della “Legione d’onore” francese nel 1957, nel 1965 ha conseguito il primo “Premio Saint Vincent”, un anno prima di Indro Montanelli.

Suo nipote Giuseppe Maratea in una raccolta di 60 articoli dell’indimenticato intellettuale, amico di artisti e letterati, tiene dentro i formidabili ritratti dei capi di Stato e i reportage più intimi, come Vecchio Gargano che apre il libro, insieme al racconto della politica. Anticipatore e profetico il resoconto e saggio breve sui primi passi dell’Unione Europea.

Per gentile concessione del curatore, Bonculture pubblica uno dei preziosi scritti di Francesco Maratea pubblicato il 30 giugno del 1963 su Il Messaggero.

CORDIALITÀ MANZONIANA DEL PAPA GIORNALISTA

Città del Vaticano, giugno 1963

Una delle più accorate lezioni di etica giornalistica ci venne tardi (e, ahimè, forse non più in tempo) da colui che oggi cinge in Piazza San Pietro la tiara dei Milanesi. Lezione strumentale, di modo, di metodo,

propriamente di mestiere, anzi di abilità nel mestiere; e come non rivolgergli, alla distanza di tanti anni, un’espressione di gratitudine, anche se l’insegnamento andò perduto per nostra ignavia lungo la strada?

In verità Gian Battista Montini non aveva nessun bisogno di riferirsi all’autorità moralistica di un dottore della Chiesa, quale quello preposto spiritualmente alla nostra categoria, persuaderci che la «maniera forte» non si dimostra quasi mai la più persuasiva, la più redditizia. L’osservazione ci veniva fatto di bisbigliarla fra noi, l’indimenticabile Raffaele Mauri e io, quella notte ancora carica degli incubi del dopoguerra, nell’oratorio del Caravita ch’è come un’umile appendice staccata dalle splendenti navate di Sant’Ignazio, e che in certo senso delimita la topografia esterna del memorabile dominio bergaminiano sulla svolta dell’angolo meridionale di Piazza Sciarra. Alla messa notturna dei giornalisti, proprio nell’ora di punta del lavoro, le presenze non erano molte; tuttavia quella volta la cappelletta si era affollata perché officiava il Prosegretario di Stato di Pio XII, qualificato dalla sua particolare cultura e dalle sue attitudini nell’assistenza dei laici a spiegarci l’arcano nesso tra la nostra vocazione professionale e la figura del glorioso vescovo savoiardo che perpetua nel tempo la battaglia della Controriforma.

Perché Francesco di Sales? Quello di Assisi poteva essere assegnato alla pubblicistica come iniziatore di un umanesimo di viva attualità sociale; quello di Paola poteva, oltre tutto, offrirsi quale esempio e sprone agli avventurosi inviati speciali per aver superato da solo il ribollente Stretto di Messina issando come vela il mantello annodato a un bordone di pellegrino; infine Francesco Saverio sarebbe la nostra migliore guida nei mari e fiumi gialli per l’esplorazione, oggi più che mai valida, delle contrade

dell’Estremo Oriente.

Eppure la pertinenza del combattente strenuo che doveva ispirare la regola dei figli di Don Bosco si dimostra prevalente su ogni altra predilezione. Il giornalista che voglia invocare un patrono, e non solo nei momenti disperati, troverà nell’uomo di Sales pronta rispondenza; se ne cercherà

le opere avrà a portata di mano una specie di «saper vivere» anche per i casi attuali della vita.

È il convincimento che Monsignor Montini ci trasmetteva con la sua estemporanea omelia, quasi conversando a tu per tu con ciascuno di noi sotto il lume delle candele. Per meglio ascoltare (parlava senza alzare il tono, senza segnare un gesto) eravamo addossati alla transenna. Ci avvolgeva un periodare fluido, semplice, eguale, un pacato discorrere sul filo continuo della chiarezza e della cordialità manzoniana.

Il sacerdote, con schietto accento di amico, di collega, esortava a cercare la verità come un bisogno dell’anima quando l’anima sia in pace con sé stessa.

«I giornalisti possono e debbono trovare

motivi di conforto infiniti nell’esercizio di una professione che presenta un insieme di problemi religiosi, morali, spirituali, derivanti tutti dalla ricerca della verità prima nell’intimo del proprio spirito, poi nella divulgazione della verità stessa in mezzo agli altri». Ci ammoniva così, o piuttosto ci consigliava fraternamente sottolineando nel testo evangelico il caso dell’incredulo Tommaso dinanzi alle piaghe del Risorto: «Credere alla verità per poterla testimoniare».

Quanti ricordano le suggestioni di quell’incontro montiano all’oratorio del Caravita? E si trattava, dicevamo, dell’esegesi dei mezzi più sicuri per arrivare al sentimento dei lettori. Francesco di Sales cita i mezzi usati dalla volontà divina per trarre gli Ebrei dall’Egitto e indirizzarli dal deserto alla terra promessa: «Io li trassi con vincoli di umanità e con vincoli di carità e di amicizia». Sono le parole stesse del Signore.

Ma il riconosciuto patrono dei giornalisti osserva, rivolgendosi al tuo Teotimo: «Naturalmente noi non siamo legati a Dio con vincoli di ferro come si legano i tori e i bufali, bensì per via di ispirazioni che sono

i vincoli della nostra umanità, ossia proporzionati e convenienti al cuore umano a cui è connaturale la libertà». Il prete ancora giovane, esile, consumato dalla fiamma, che ci parlava a quell’ora tanto da presso da darci l’impressione di un predicatore tutto per noi, praticava con ogni suo accento la teoria francescana

dei modi suasivi e della vigorosa libertà di coscienza contro la «maniera forte» e la costrizione.

Esile, sciolto, non ancora incanutito, col piglio di seminarista lombardo abituato a sgambare coi compagni su per l’erta e sporgersi da un alto pianoro o da uno spuntone di roccia, Mons. Montini aveva l’aria di trattarci tutti, anche gli anziani, come aggregati alla legione dei ragazzi dell’Università ai quali ispirava uno spiritualismo atletico e coraggioso.

Aveva l’aria di ricordarci che dopo la notte greve sarebbe sorta l’alba e con proposito fortemente salutare avremmo potuto, seguendo l’incitamento rosminiano,

correre alla scoperta del «divino della natura», insomma guardare le cose dalla sommità. Nel raccoglimento dell’oratorio del Caravita dove il Prosegretario di Stato di Pio XII andava intrattenendoci alla buona come sul sagrato di una chiesa di campagna, i miei pensieri risalivano curiosamente di qualche anno fino alle circostanze singolari che mi portarono alla sua presenza, in Vaticano, nella funzione

(nientemeno) di corriere diplomatico pontificio. «Ed ecco che arriva dalla pallida Cina nostro cugin Partecipazio…».

Non arrivavo dalla pallida Cina ma soltanto dal Bosforo. Ero latore di un grosso plico suggellato con patacconi di ceralacca e vistose timbrature. Me lo aveva consegnato (nientemeno) mons. Angelo Giuseppe Roncalli, allora internunzio a Istanbul. In quei tempi calamitosi era logico che il «servizio» dell’inviato del Messaggero attraverso i Balcani e il Levante si dovesse concludere nella Capitale turca con una visita informativa alla Nunziatura apostolica. Allora Mons. Roncalli non aveva ancora ricevuto la porpora cardinalizia, non era in fama di papabile né di genio riunificatore di tutte le famiglie dei credenti, ma lo si sapeva dotato, oltre che di incantevole bonomia, di senso politico, di tatto, di esperienza. Così infatti mi apparve nel corso di una lunga conversazione il futuro Giovanni XXIII; senonché i quesiti che io gli prospettavo si ritorsero verso di me con altrettante domande, ed invece di intervistare l’Internunzio ebbi l’onore di essere intervistato da lui con garbo e discrezione. In cambio mi dette un suggerimento: «Giacché è qui, invece di perdere le sue giornate intorno agli squallidi fatti di oggi, perché non ritorna sul cammino di tanti Santi, di tanti Martiri: Cappadocia, Cilicia, Licaonia, il Ponto, e poi Antiochia, ecc.; tanti prodigi di fede e di eroismo; se le rimanesse un ritaglio di tempo…». Col lapis tracciò su un foglietto l’itinerario punteggiato di nomi e riferimenti storici. Da ultimo mi chiese se sarei tornato a Roma; voleva pregarmi di recapitare un plico alla Segreteria vaticana, personalmente a Monsignor Montini o a

monsignor Tadini. Mi fece consegnare pure un documento di accreditazione, col quale poi raccolsi saluti e inchini ad ogni passaggio di frontiera. E come fu festoso il giovane Montini quando in una saletta della Segreteria gli rimisi la gonfia busta inceralaccata: non si stancava di domandarmi notizie di Mons. Roncalli: la salute, gli umori, i discorsi, il lavoro. Non faceva che dirmi: «Come se la passa laggiù?».

Gli era devoto come figlio; aveva trascorso un lungo periodo con lui alla Propaganda Fide, ne conservava un ricordo

commovente. Ecco dunque come vidi, senza ombra di presagi nel mio animo, colui che, figlio di un giornalista, oggi si riafferma dalla cattedra di Pietro «collega e amico» di tutti noi giornalisti.