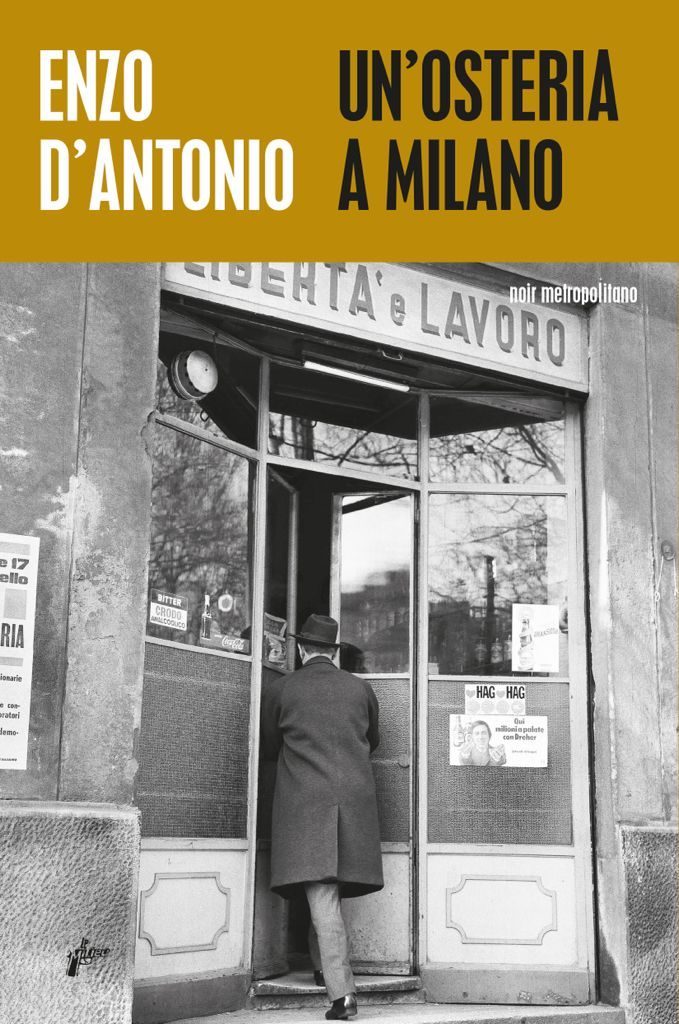

“Un’osteria a Milano” è il noir metropolitano firmato dal giornalista Enzo D’Antonio, in libreria da qualche giorno per i tipi di Milieu Edizioni. D’Antonio indaga i meccanismi che regolamentano la vita dei quartieri: veri e propri microcosmi in cui il volto più autentico della società si rivela. Con sguardo socio-antropologico, la narrazione ricostruisce uno spaccato sociale e ci conduce nel brusìo della vita di un quartiere cosmopolita, offrendo uno spunto importante per riflettere su senso di comunità e integrazione.

L’osteria è un vero e proprio crocevia, un ambiente famigliare per clienti abituali e non. La quotidianità dietro il bancone porta Gigi, il protagonista, ad addentrarsi nella vita di quartiere: giunge così a conoscenza di un complicato equilibrio gerarchico che suddivide questo spicchio sociale in prevaricatori e sopraffatti. Il giornalista che è in lui non si è dissolto e ora è Gigi a strappare l’osteria a un destino segnato, vuole far luce su alcune dinamiche che attanagliano la realtà suburbana. bonculture anticipa un estratto dal romanzo.

Quando gli dissi che avevo accettato l’offerta di servire alla mescita da Rocco, trasformandomi in oste dal giornalista che ero stato fino a quel momento, il mio socio, Matteo Caffarelli il paparazzo, cominciò a oscillare come un pendolo, le mani nelle tasche del suo cappotto cammello. Lo spettacolo era ipnotico, a suo modo.

«È un suicidio professionale Lobo» sbottò infine «non lo capisci? Ma certo, non ci pensi, sei incosciente. Sai fare solo questo mestiere e te ne accorgerai una volta per tutte. Vuoi sapere cosa succederà intanto? Mentre starai lì a versare vino io avrò perso metà della società, che sei tu, e andremo in rovina tutti e due».

Lo sfogo pose fine all’oscillazione. Mi osservò e si rese conto che non ero un granché impressionato dalla sua profezia.

«Anzi, ci andrai di più tu. Anzi solo tu» rincarò.

Come gli pareva. Non si rendeva conto, o fingeva, che la nostra società era già fallita seppure c’era mai stata. Secondo la sua mentalità da rampante invecchiato bastava un’attività in proprio, fosse anche solo esibirsi come giocoliere ai semafori o scaldare i panini in un chiosco, ed ecco il fortunato imprenditore, la storia di successo; se invece lavavi i piatti pagato a ore in un ristorante e magari guadagnavi meglio eri solo uno sguattero e occupavi un gradino inferiore della scala sociale.

Avevo già speso abbastanza fiato a spiegargli che la nostra, se proprio dovevamo chiamarla così, era una società di disperati; certo, volendo pesare con il bilancino le rispettive posizioni, io un po’ più di lui che era ricco di famiglia. Quanto al suicidio professionale, ci si può sopravvivere e lo preferisco a quello reale, per fallimento o per debiti.

«Ho i miei motivi per sbaraccare, Matteo, anche se non ti interessano» mi limitai a rispondergli, da signore.

Caffarelli sospirò profondamente e congiunse le mani.

«Non farlo, Gigi. Non voltare le spalle al tuo vero lavoro e a chi ti vuole bene. Non farti male da solo».

Un attimo e avrebbe cominciato a cercare nelle tasche un fazzoletto per fingere di asciugarsi gli occhi. Lo prevenni.

«E tu evita le sceneggiate. Sai che se vuoi mi trovi da queste parti. Posso continuare a lavorare per noi anche dalla mescita. Anzi forse posso raccogliere più informazioni dietro al banco che davanti».

Dicevo sul serio: per come la vedevo, il ruolo del vinaio, o per completezza del barista, poiché da Rocco avrei dovuto servire anche i caffè e prendere qualsiasi altra ordinazione, è

simile a quello del confessore, se solo ci sa fare. Di conseguenza la mia posizione dietro il bancone doveva essere considerata se non sacra almeno socialmente utile.

«Figuriamoci. Ascoltare le confidenze dei barboni e dei gaina, capirai che infiltrato». Riprese a oscillare, caricato dall’indignazione; lo fermai con una domanda.

«E se per caso una sera entrasse il sindaco? O un personaggio di quelli che fanno gola a te? Ci hai pensato?».

«Non mi fai ridere, Gigi».

Si guardò intorno con intenzione. La strada dove ero andato ad abitare era grigia, sporca, squallida e deserta. Forse non era stata una buona idea invitare Caffarelli nella zona dove mi ero trasferito per comunicargli la mia decisione. Da quelle parti il sindaco non si sarebbe visto nemmeno nel momento di massima incertezza di una campagna elettorale in salita e qualsiasi personaggio dello spettacolo al massimo ci avrebbe mandato un galoppino a rifornirsi di additivi chimici in caso di estremo bisogno; lì quelli non mancavano mai.

«Matteo, lo sai meglio di me, in due non riusciamo a dividerci una giornata di lavoro. Perché non lo vuoi ammettere? Da Rocco guadagno due volte: risparmio i soldi che gli darei ogni sera come cliente e prendo quelli che mi spettano come oste. Non potevo rifiutare doppia paga con un solo lavoro».

«Come vuoi allora, se hai deciso. Che deriva, la tua».

Esaminò il mio aspetto con malevolenza.

«Vivi in un posto orrendo, ti curi ancora meno di prima, hai i capelli così sporchi che sembrano lucidi, sono troppo lunghi, ti cadono sugli occhi. Non ti fai la barba, hai le occhiaie, i denti gialli, sei troppo magro, sembri un cavallo da soma. E questo giaccone verde pieno di buchi, che cos’è?».

«Solo una giacca usata».

«Eh, lo vedo».

Non mi importava nulla dei suoi insulti. Sempre meglio di lui, tondo, pelato e profumato come una bagascia.

«Ancora amici però. Un abbraccione» buttai lì non del tutto sinceramente, per non chiuderla male. Feci un passo verso di lui allargando le braccia.

«Addio Lobo» disse Caffarelli, sostenuto. «E pensami una volta l’anno, quando ti lavi i capelli».

Voltò i tacchi come una diva capricciosa e imboccò sdegnato il viale del tramonto lasciandomi a braccia aperte sul marciapiedi del cardo sud, dove avevo preso una casa in affitto.