Quando venne lanciata, il 14 marzo 1983, fu uno shock per i fans storici, per quelli che lo avevano seguito adoranti nelle sue camaleontiche evoluzioni e trasformazioni, nei suoi continui cambiamenti che hanno anticipato salti in avanti epocali nella musica, nel costume, nella società, nel modo di stare su un palco, nel rapporto tra le arti diventato simbiotico per dare vita a qualcosa di unico, di nuovo davvero. La sua galleria di personaggi/alter ego, da Major Tom perso nello spazio a Ziggy Stardust, da Alladin Sane ad Halloween Jack, dal Thin White Duke al Pierrot meraviglioso che compare nel video di Ashes to Ashes. Lo straordinario sperimentatore e innovatore della trilogia berlinese (“c’è la old wave, la new wave, e c’è David Bowie”). Let’s dance non c’entrava nulla, con quei mondi, quelle suggestioni, quelle atmosfere, quelle ricerche. Almeno in apparenza.

Nell’autunno dell’anno precedente la rockstar inglese aveva casualmente incontrato in un piccolo locale di Manhattan, il Continental Club, Nile Rodgers, chitarrista e colonna portante degli Chic, e arrangiatore e produttore di successo dal sound inconfondibile marcatamente funky: un colpo di fulmine professionale e l’inizio di una insolita collaborazione tra anime fino ad allora ben distinte e distanti. Il successivo incontro a dicembre a Losanna, in Svizzera, dove Bowie si era trasferito insieme al figlio Zowie Duncan dopo che la comunità inglese trapiantata nella Grande Mela era rimasta sconvolta dall’omicidio di John Lennon. La mission era di produrre il suo nuovo disco, al posto del fedele Tony Visconti; singolare e spiazzante anche per lo stesso Rodgers – come chiunque, affascinato dallo spessore artistico del suo interlocutore – l’unica richiesta specifica: realizzare delle hit. Il contratto con la RCA, sua casa discografica dal 1971, era infatti in scadenza, così come il vincolo con il suo ex manager Tony Defries, cui erano finiti gran parte dei ricavi di un decennio favoloso sul piano artistico, ma non remunerativo quanto si potrebbe immaginare. Nessuna attenzione maniacale al lavoro in studio, stavolta, session diurne professionali e slegate da eccessi e bizze, carta bianca nella scelta dei musicisti, punto di partenza alcune demo già registrate da Bowie, ed una era proprio Let’s dance, ma arrangiata in chiave folk. Tre giorni a Montreaux al chiuso dei Mountain Studios gettano le basi di una collaborazione che si rivelerà vincente oltre ogni aspettativa e previsione, e premierà commercialmente la volontà di Bowie di azzerare tutto e aprire una nuova fase della propria vita, non solo della carriera. Sempre a Montreaux, aveva ammirato in estate nel locale, prestigioso Jazz Festival il gruppo Double Trouble, il cui leader era il 28enne chitarrista texano Stevie Ray Vaughan: la scelta di coinvolgerlo nella realizzazione dell’album (i contributi come chitarra solista registrati in due giorni appena) si è rivelata altrettanto indovinata. Le otto tracce dell’album completate e incise poi in diciassette giorni al Power Studio di New York, coinvolti musicisti – oltre allo stesso Rodgers alla chitarra ritmica e al già citato Vaughan, i cui assoli hanno rappresentato un valore aggiunto straordinario – del calibro di Omar Hakim alla batteria, Carmine Rojas al basso, Robert Savino alle tastiere, Sammy Figueroa alle percussioni, Mac Gollehon alla tromba, Robert Aaron, Stan Harrison e Steve Elson al sassofono, ed Erdal Kizilcay come polistrumentista. Let’s dance scelta come primo singolo e title track dell’album, il primo con la Emi dopo la firma di un contratto da 17 milioni di dollari (ottimo investimento, alla luce del ritorno economico: sarà il più venduto di una lunghissima carriera).

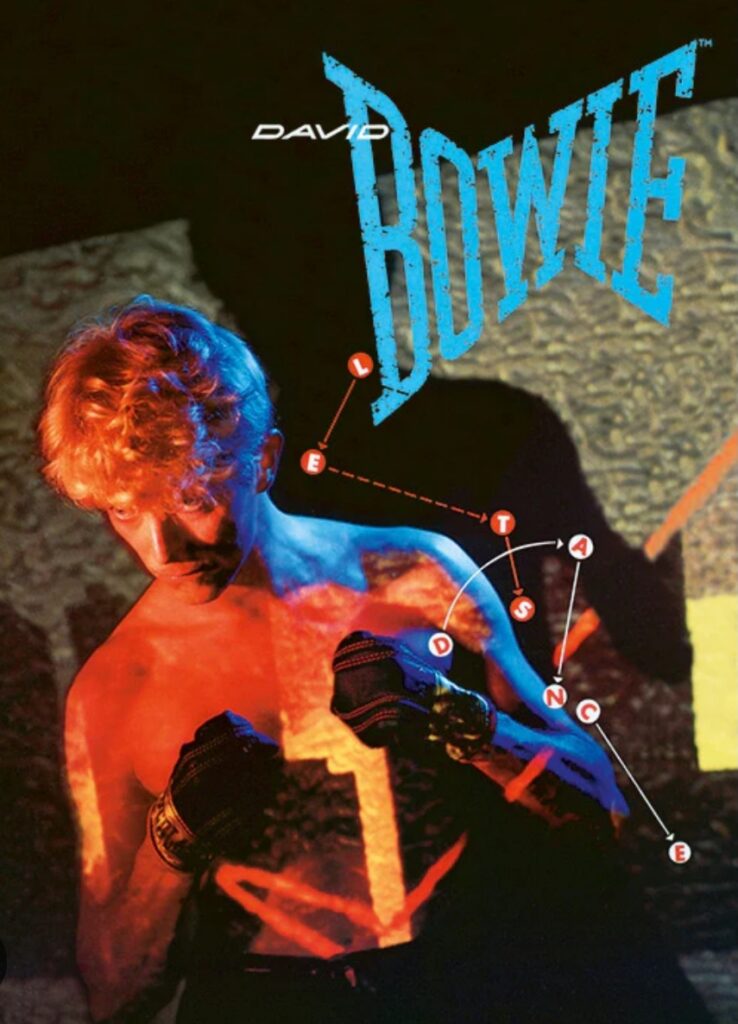

Un brano dal successo enorme, immediato (schizzato al primo posto nelle classifiche inglesi e americane), combinato disposto tra un sound ibrido – una base dance ma chitarre e basso dall’impronta blues, funky, rock, inedito crossover tra R’n’B e pop d’autore – e l’ennesima versione di Bowie, splendido 36enne con capelli biondi ossigenati, vestiti sartoriali e cravatta stretta; e ancora un video in continua, ossessiva rotazione sulla neonata Mtv e nelle emittenti di tutto il mondo, girato in Australia da David Mallet, che conferisce al disincanto del pezzo lo spessore di una denuncia contro l’oppressione e il razzismo (il riferimento è alla coppia di aborigeni che danza, la cui cultura rischiava di scomparire schiacciata dall’imperialismo coloniale: in coerenza con le sue posizioni, Bowie ha per due volte rifiutato le onorificenze proposte dalla Corona britannica, a differenza di suoi celebri colleghi, da Mick Jagger ai ‘baronetti’ Beatles, da Elton John a Brian May, recentemente nominato Sir da re Carlo III ), con le ‘red shoes’ citate nel pezzo che acquistano una chiave di lettura ben diversa.

Se all’alba degli anni Ottanta ‘the video killed the radio star’, poteva mai David Bowie non essere all’altezza di un cambiamento che aveva, in fondo, anticipato di un decennio, anche se non esistevano i videoclip ufficiali come elemento di promozione? E se la discomusic esplosa nella seconda metà degli anni Settanta era già agonizzante, chi poteva avere la credibilità, il carisma, lo spessore per rilanciarla ma stravolgendola e riplasmandola, se non lui? Ecco quindi spiegato il consenso – al netto del disorientamento dei puristi, e della mancanza di una robusta ispirazione evidenziata anche dal numero proporzionalmente elevato di cover e nuove versioni di canzoni già pubblicate presenti nella tracklist – da parte della critica e di un pubblico nuovo, più giovane, slegato dall’underground o dalla new wave, dal passato recente e remoto dell’artista che, per la prima volta, si era limitato a cantare senza suonare alcuno strumento. L’album pubblicato un mese dopo aveva confermato l’impostazione impressa: apertura trascinante con Modern Love, definita dal giornalista Nicholas Pegg, suo biografo, il suo riassunto ideale: «pieno di energia, eseguito brillantemente e inconfondibilmente orecchiabile, ma spaventosamente superficiale rispetto a tutto quello che Bowie ha registrato finora». Secondo brano, una riproposizione di China Girl, brano che aveva prodotto per Iggy Pop in The Idiot, disco del periodo berlinese che Ian Curtis, il leader dei Joy Division, aveva nel piatto nella notte del suicidio. Aveva due chiavi di lettura, nella versione originale: il racconto struggente della sbandata che Iggy si prese per Kuelan Nguyen, la compagna vietnamita dell’attore-cantante francese Jacques Higelin, a Berlino per incidere anche lui un disco nel loro stesso periodo. Ma anche – sullo sfondo – lo scontro e la tensione tra due culture, quella materialista occidentale e quella mistica orientale, con la volontà di prevaricazione della prima sulla seconda espressa attraverso la relazione sentimentale e passionale, il dominio dei sensi e non solo dei pensieri e delle azioni: un’interpretazione che sarà più leggibile nel video, sempre girato da Mallet a Sydney, che scatenò polemiche per l’immagine della donna sottomessa (la splendida modella neozelandese Geeling Ng, circondata da filo spinato in abiti tradizionali asiatici), e per il finale liberatorio con un rapporto intimo consumato in riva al mare, citazione raffinata dell’analoga scena del film Da qui all’eternità con protagonisti Burt Lancaster e Deborah Kerr, e metafora dell’incontro e dell’armonizzazione delle due sensibilità non più contrapposte ma paritarie: immagini censurate in gran parte del mondo. Due singoli ‘bomba’ che insieme alla title track hanno spinto anche il relativo tour mondiale, il Serious Moonlight, e dato a Bowie una popolarità mai raggiunta prima.

Un lavoro discusso e controverso ma che il tempo ha molto rivalutato, anche per l’influenza esercitata nel proseguimento del decennio su tanti altri protagonisti della scena pop (Madonna scelse Nile Rodgers come produttore di Like a Virgin proprio perché stregata da Let’s dance). E un successo che ha spiazzato lo stesso artista inglese, che nei due lavori successivi ha cercato di adeguarsi – per la prima volta – a quelli che pensava fossero i gusti e le aspettative del pubblico, senza (cercare di) imporre i propri, firmando i peggiori album della sua carriera, ma dando vita comunque a performances live entrate nella leggenda. Un chiaroscuro – perché parlare di buio con Bowie è una forzatura – dal quale sarebbe riemerso alla fine del decennio, per riprendere raggiungendo nuovamente picchi inarrivabili, sempre in anticipo o in perfetta connessione su tempi e mode.