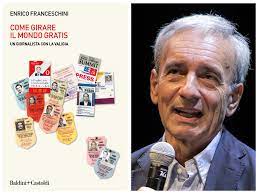

Gli esordi giornalistici che Enrico Franceschini racconta in Come girare il mondo gratis sembrano confermare l’aforisma di Goethe per cui al momento dell’impegno tutto l’universo cospira per aiutarti. Ai tempi in cui non c’era Internet e i pezzi andavano dettati al telefono, un aspirante corrispondente estero si trasferisce a New York assieme ad altri giovani colleghi determinati a godersi l’America, piuttosto che a fare una lunga gavetta in Italia. Dall’incursione americana partirà un’avventurache lo porterà a viaggiare e scrivere da tre continenti diversi, a bere caffè servito da un Bruce Willis non ancora famoso, ad incontrare la regina Elisabetta, alla cronaca di colpi di Stato, attraversando culture, Paesi, ed età tecnologiche che sembrano ere geologiche diverse.

Franceschini descrive con levità e senza grandi malinconie il mestiere necessario del giornalista, gli spostamenti che moltiplicano la vita, l’adrenalina che proviene dalle sfide e la felicità febbrile che proviene dal fare quello che si ama, in pochi e concitati decenni in cui l’informazione è cambiata moltissimo.

Andrea Purgatori ha detto che oggi si è rotto il patto sociale nei confronti dei giovani che fanno gavetta- una volta portava a un traguardo, ora spesso succede che sia fine a se stessa. Sei d’accordo? Se sì, come cambiare lo stato delle cose in meglio?

In generale concordo con Andrea, che cominciò come me facendo anche lui la gavetta a New York: oggi i giornali italiani, impegnati nella transizione al digitale, hanno meno risorse di quarant’anni fa e tendono a tagliare anziché aumentare i dipendenti, per cui la speranza di passare da una gavetta di collaborazioni a un contratto fisso, magari da corrispondente estero o inviato speciale, è minima rispetto ad allora. Tuttavia, proprio per questo, i media italiani avranno sempre più bisogno di freelance, di collaboratori che vanno all’estero per conto proprio. E il numero di testate è aumentato, se contiamo anche i siti internet, le radio e tivù private, i produttori di podcast. Un giovane che sappia le lingue, abbia capacità multimediali e si organizzi bene, ha secondo me più prospettive di trovare collaborazioni oggi di quelle che avevo io nel 1980. A patto di provare a fare quello che feci io, ma da un’altra parte: New York, come Londra, Parigi o Berlino, è piena di giornalisti italiani con o senza contratto. Ma ci sono tre continenti pieni di potenziali notizie, cruciali per il ventunesimo secolo e quasi vuoti di giornalisti italiani: Africa, Asia e America Latina. Se avessi 24 anni oggi, io andrei lì.

Gli anni giovani all’estero sembrano per lo più un’esperienza romantica, e lo sono, ma ci sono anche la nostalgia, la fase della solitudine, lo shock culturale. Come si affrontano le sfide emotive?

Lasciandole venire fuori: sentendo la nostalgia, provando malinconia, soffrendo la solitudine, affrontando le differenze culturali. All’inizio è dura, ma fa parte dell’addestramento, della necessità di costruire una corazza per imparare a girare il mondo, se girare il mondo è quello che uno desidera più di tutto. Io ho ancora un tuffo al cuore ogni volta che torno in Italia, mi aiuta a ricordarmi che sono italiano anche se sono diventato un espatriato globalizzato. Un giornalista diventa necessariamente un po’ cinico e duro per fare il proprio mestiere. Ma se non è capace di provare emozioni, non può nemmeno trasmetterle al lettore.

La tua storia è, tra le altre cose, un percorso di collaborazioni virtuose, assieme alle quali Siegmund Ginzberg avrebbe desiderato leggere anche di errori e umiliazioni. Ci racconti qualche bassezza, un episodio poco edificante (anche solo il peccato, senza citare il peccatore)?

In realtà nel mio libro non nascondo affatto gli errori, anzi li sottolineo: come quando appena arrivato in America penso che uno come Reagan, ex-attore nei film di serie B, che in un film faceva da spalla perfino a una scimmia, non sarebbe mai potuto diventare presidente degli Stati Uniti e lo prendo in giro nei miei articoli, per poi essere costretto a ricredermi quando stravince la corsa alla Casa Bianca. Quanto alle umiliazioni, sempre nel libro cito peccato e peccatore, come quando rubavo nei supermercati portoricani di New York perché non avevo i soldi per comprare abbastanza da mangiare o fui beccato dalle guardie dei grandi magazzini Macy’s con le tasche piene di taccuini e biro, perché non avevo i soldi nemmeno per gli attrezzi del mestiere.

Si dice che Napoleone preferisse i generali fortunati a quelli bravi. Una frase a effetto, che però non nasconde una certa idea di vita. Cos’è per te la fortuna?

Un elemento essenziale nella vita di ogni individuo. Si può chiamare fortuna, caso o destino, certo io mi sono trovato molte volte al posto giusto, nel momento giusto: certamente a New York, quando i giornali erano pieno di soldi, le loro redazioni americane un po’ vecchiotte e l’America piena di mode e tendenze interessanti per l’Italia. O a Mosca, quando fui testimone del crollo dell’Urss, appena dodici mesi dopo esserci arrivato. Detto questo, si può anche ricordare il vecchio proverbio: la fortuna aiuta gli audaci.

Oltre ai libri di Kerouac, cosa hai portato con te dall’Italia?

Un romanzo di Bukowski e uno di Salinger, per quel che riguarda i libri. Poi credo di avere portato le caratteristiche che fanno benvolere gli italiani praticamente ovunque nel mondo: una certa innata simpatia, la cordialità, il calore umano, l’allegria. Sono un po’ degli stereotipi, questo è vero, ma nei luoghi comuni c’è spesso un fondo di verità. E infine ho portato la passione per il cibo all’italiana, che mi è rimasto, tanto che la trattoria sotto casa mia a Londra mi ha dedicato un piatto nel menù, gli “spaghetti alla Franceschini”, che sono poi dei semplici spaghetti al pomodoro. Però, strada facendo, ho imparato ad apprezzare anche altro: i pancake di New York, i bliny di Mosca, l’hummus di Gerusalemme, lo sticky toffee pudding di Londra. Dove, peraltro, oggi si mangia benissimo ogni gastronomia della terra e la mia preferita è la chinese fusion.