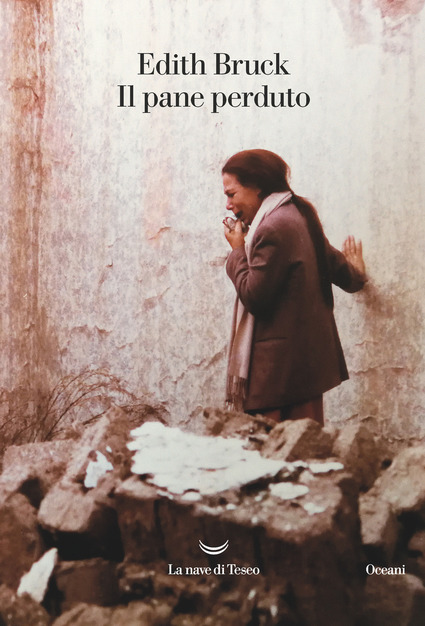

«Nascere per caso/nascere donna/nascere povere/nascere ebrea. È troppo/in una sola vita». In questi pochi versi, Versi Vissuti come recita il titolo della raccolta, Edith Bruck condensa e svela la sua vita, la sua odissea. Scrittrice, testimone, a tredici anni numero 11152 di Auschwitz, sopravvissuta al dolore della Shoah. Oggi, a novant’anni, questa donna indifesa e fiera ritorna a scrivere di quelle tragiche memorie in un libro crudo e denso, “Il pane perduto” (La Nave di Teseo, 128 pagine, 16 euro), candidato dal giornalista Furio Colombo al Premio Strega.

C’è ancora il dramma di quella testimonianza «appassionata e indimenticabile della sua discesa agli inferi» come scrisse Primo Levi sul suo primo libro. Ma c’è di più: c’è l’istinto di guardare oltre il filo spinato dei ricordi, lo scarto fra la vita e la morte, la capacità di animare una memoria e di restituire un simbolo di pace tramite un segno, una parola, un gesto di pietà o di amore.

bonculture ha intervistato Edith Bruck.

Dopo sessant’anni dal suo primo libro, “Chi ti ama così”, ritorna a raccontare, a testimoniare. Partirei dal titolo: qual è il pane perduto?

Il pane che mia mamma preparò dopo la Pasqua ebraica. La nostra vicina ci aveva regalato della farina preziosissima e la mamma impastò cinque pagnotte. Dopo poche ore, i gendarmi fascisti ci portarono via e il pane rimase a casa. Mia madre, forse anche per non pensare ad altro, per tutto il viaggio che ci portò poi ad Auschwitz pianse per quel pane perduto, per quelle cinque pagnotte già lievitate.

In queste pagine riassume la sua storia in una favola dolorosa, tragica. Quando ha capito realmente che quella tragedia stava cominciando a impossessarsi della sua vita?

Nel 1942, quando mandarono a casa mio padre che era un militare: non serviva più un ebreo nell’esercito. Tornò a casa umiliato perché non era più nessuno. In quei mesi si stava generando molta avversione verso gli ebrei. L’antico sentimento antisemita era stato rinforzato e alimentato dalla propaganda fascista e da quella nazifascista.

Eravate già diversi.

Sì. Molti amici, non tutti, ci girarono le spalle. Cominciarono a non salutarci. Qualcuno di loro mi costrinse a sedermi sulle ortiche con il sedere nudo. Ci hanno fatto molti dispetti e la vita gradualmente si era trasformata in un inferno. Una mia amica, subito dopo la liberazione, mi disse che aveva sperato che ci portassero via perché non riusciva più a sopportare gli insulti che avevamo subito negli ultimi due anni prima di arrivare ad Auschwitz.

Ricorda un insulto che la ferì particolarmente?

Non uno, ma tutti: tutti quelli delle persone che conoscevo. Un loro insulto era molto più doloroso di quelli che ho ricevuto dai tedeschi nei campi. Non ho mai dimenticato gli insulti che ho sentito nella mia lingua natìa, mentre quelli pronunciati dai tedeschi per me non hanno mai significato nulla. Mi erano estranei.

Quando ha capito realmente di essere diventata una donna di pace?

A Budapest, quando portai a casa cinque soldati ungheresi, sicuramente fascisti. Con mia sorella decisi che bisognava ricominciare dalla pace e non dall’odio.

Si è definita spesso un avanzo del lager. Cosa significa percepirsi come un avanzo?

Quando sono tornata dal campo ho lottato per la mia vita. È qualcosa di inimmaginabile, che non si può capire bene. Aspettavo che il mondo si inginocchiasse, che mi chiedesse scusa, ma nessuno ci accolse. Non sapevamo dove andare, dove vivere, come ricominciare a vivere. Non ci ascoltarono. Così, dopo aver vissuto la tragedia nei campi di concentramento, mi sentii davvero uno scarto, un avanzo della vita. Nessuno, in fondo, ci voleva.

A cosa le è servita quella salvezza?

A tornare alla luce. La gioia di vivere mi ha spinto ad andare avanti: ero ancora viva, non potevo sciupare un simile miracolo. Vivevo e ringraziavo anche per quei piccoli gesti di umanità che incrociai ad Auschwitz. Io li chiamo i cinque punti di luce nel campo: un cuoco che mi chiese come mi chiamavo, un soldato che mi diede un guanto bucato, uno che non mi sparò, un altro che mi fornì un’indicazione salvifica e uno che mi diede un po’ di marmellata. Ricominciai a vivere pensando a queste piccole luci nel buio. Non era tutto finito: anche in quell’orrore c’era stata un briciolo di umanità. Non potevo disperderla.

Racconta che al segnale di un’improvvisa amnesia è rimasta senza fiato. La sua persona è determinata dalla memoria?

Questo vissuto mi ha condizionato per tutta la vita: non solo nella scrittura, ma anche nel rapporto con l’umano, con il mondo. Con chiunque, anche con mio marito. Un sopravvissuto è diverso da un’altra persona, resta diverso. Io sono ancora troppo sensibile. Vorrei su di me, come diceva mio marito, tutto l’amore del mondo. Sì, vorrei l’amore del mondo, vorrei che mi amassero tutti.

Da Auschwitz non si esce mai?

Mai, Auschwitz è per sempre.

La memoria non è mai stata un peso? Non ha mai pensato, neanche per un attimo, di alleggerire quel suo fardello di dolore?

Mai, non vorrei mai dimenticare. La gente rimuove, mistifica, mente. Andrò fino alla fine, soprattutto per i giovani. La mia testimonianza è importante per la loro difesa, non più per la mia. Io oramai ho vissuto una cosa tremenda che non rivivrò più, ma loro per difendersi devono sapere cosa è stato. I giovani ascoltano, bisogna parlare perché si può fare la differenza. Ogni volta che parlo in una scuola entro con un animo pesante, ma all’uscita sono più leggera perché ho capito che loro hanno capito. Per questo, anche solo per questa cosa, credo che la mia sopravvivenza non sia stata inutile, non sia stata vana.

In questo libro c’è una lettera a Dio. Era un’entità invisibile in quel campo?

Io non ho mai invocato Dio, ho sempre invocato mia madre. Io cercavo l’uomo, il gesto umano. Non posso immaginare che Dio abbia visto quello che i miei occhi hanno visto ad Auschwitz. Credo, se esista, che Dio non sia immischiato con quell’orrore. Forse, è solo impotente davanti al male dell’uomo. Per me, dopo anni, rimane il più grande e invisibile mistero.

Ha mai ringraziato Dio per qualcosa?

L’ho ringraziato, se c’è, per avermi liberato dall’odio. Non ho mai cercato l’odio: a novant’anni non so cosa sia.

Qualche mese fa è venuto a casa sua Papa Francesco.

Il Papa ha deciso di venire a casa mia. La prima cosa che ha fatto è stato chiedermi scusa, chiedermi perdono per tutto quello che è accaduto. Mi ha ricordato i cinque punti di luce del mio libro che lui ha trovato molto importanti. Voleva essere lui quel cuoco che mi chiese come mi chiamavo. Quei punti, mi ha detto, per lei hanno rappresentato la vita. Ha ragione. Quei punti mi hanno dato la voglia di vivere, di credere ancora che ogni oltre buio pesto c’è sempre un barlume di luce.

Scrivere, per lei, cosa significa?

È come respirare. Ho cominciato nel 1946. Non potevo contenere dentro di me tutto quello che avevo vissuto, era impossibile. La carta, a differenza degli esseri umani, ha sempre sopportato quel mio dolore.

La scrittura è stata la sua terapia?

Ogni volta che scrivo un libro butto sulle pagine tutto il veleno che ho vissuto: lo affido a loro. Scrivere per me è quasi una terapia, meno di una condanna e più di un dovere morale.

Molti sopravvissuti si stanno spegnendo. Sente mai su di sé il peso della solitudine?

Quasi sempre. Curo la solitudine scrivendo: c’è sempre da scrivere, anche per tutti gli altri che ci hanno lasciato. Molte persone ancora oggi soffrono perché non c’è mai stata quella pace sognata. Ci sono ancora guerre, persecuzioni, razzismi, antisemitismi. Non finisce mai il male: al mondo manca l’amore.

Lei afferma che servirebbero «parole nuove, anche per raccontare Auschwitz, una lingua nuova, una lingua che ferisce meno della mia, natia». Perché è indispensabile una lingua nuova?

Perché non credo che le parole della nostra lingua possano esprimere il fatto che un soldato tedesco giocava a calcio con la testa di un bambino. Non c’è lingua che possa esprimere quel dolore, quel terrore. Non ci sono parole nuove, perché sono tutte consumate. Non esiste più la verità delle parole. Le parole vengono ignorate, silenziate, svuotate. Oggi, come ieri, pace cosa vuol dire? Si fanno guerre in nome della pace. Servirebbero parole nuove per parlare degli orrori vecchi e nuovi del mondo. Le nostre parole non sono più credute.

Il negazionismo è un fenomeno infido, serpeggiante. Il suo amico Primo Levi si tolse la vita per questo.

Era distrutto, disperato dai primi grandi movimenti negazionisti. Mi chiamò qualche giorno prima della sua morte e mi disse: ma ti rendi conto che stanno già negando mentre noi siamo ancora vivi? Era molto preoccupato. Ricordo che brutalizzò dicendo che c’era più speranza ad Auschwitz che nel mondo liberato dal dominio nazifascista. Tentai ovviamente di contraddirlo, ma credo che la sua depressione cominciò proprio a seguito di quelle rivendicazioni. Personalmente scrissi più volte che quelle non erano opinioni o verità, ma menzogne. Ci dovrebbe essere un limite a quelle idiozie, perchè non stiamo parlando di libertà di stampa o di opinione. Quelle orribili bugie continuano a uccidere ogni giorno i nostri morti.

Dopo la Shoah, ha ancora paura dell’uomo?

Sì, non ho paura di nulla, ho paura soltanto dell’uomo.

Oggi, festeggiando i suoi novant’anni, chi è diventata Edith?

Edith, ancora oggi, è quella bambina che correva nella polvere. Ho nostalgia della mia infanzia: anche se era molto povera avevo la vita davanti, ero felice. Della mia nostalgia per quella bambina ho mantenuto una sorta di infantilismo, una speranza, una voglia di giocare. Questo lato positivo l’ho conservato. Edith da un momento all’altro è invecchiata: avevo già novant’anni, mentre ne avevo tredici. È una misura molto bella.

È una grande fortuna conservare uno sguardo innocente.

Sì, è una grande fortuna. Mio marito mi diceva: sei una bambina. Edith oggi è una bambina adulta, una bambina a novant’anni.