La sera del 29 maggio 1997 stava andando verso gli studi di registrazione, su un furgone guidato dal suo roadie ed amico Keith Foti. Tira vento, le nuvole annunciano pioggia in arrivo, lo stereo portatile trasmette Whole Lotta Love dei Led Zeppelin, e lui la canta a squarciagola. La strada costeggia il Wolf River, un affluente del Mississippi. Chiede di fare una sosta, così si fermano per un bagno. Lo stereo sempre acceso, Keith resta a riva, lui entra in acqua vestito, stivali texani, 43 chiavi e un apribottiglie compresi. Comincia a nuotare, arriva fino all’altezza dei piloni del ponte sull’autostrada. Proprio lì nello stesso momento passa un battello, che probabilmente crea un gorgo dal quale anche per un esperto come lui diventa impossibile sfuggire. Il corpo scompare, e nonostante il dragaggio della zona disposto dalla polizia allertata da Keith, viene ritrovato soltanto una settimana più tardi, avvistato da un passeggero del traghetto American Queen impigliato nei rami di un albero, sotto uno dei ponti di Beale Street, la strada principale di Memphis. Il riconoscimento da parte del tour manager Gene Bowen, grazie a un piercing all’ombelico e alla maglietta indossata. Nessuna traccia di alcol e/o droghe rinvenuta attraverso l’autopsia, nessun suicidio, come attestato dal rapporto degli agenti intervenuti sul posto, dal referto del medico legale e dalla testimonianza di Foti. Jeff Buckley, un solo disco pubblicato, meraviglioso e struggente, un altro in fase di ultimazione, entra nella leggenda a soli 30 anni.

Così come suo padre Tim, cantautore geniale e innovativo, voce dalle sfumature molteplici – dal rock al folk, all’ r&b – e in grado di trasportarti in mondi lontanissimi ed affascinanti, una dipendenza altalenante dall’eroina che diventa fatale nella notte tra il 28 e il 29 giugno 1975, per un’overdose – è il primo ‘buco’ dopo tanto tempo ‘pulito’ – nella sua casa di Santa Monica, in California. Aveva appena 28 anni.

Un tragico destino che li ha accomunati – insieme alla marcata somiglianza fisica e artistica, al sorriso, al talento – e non ha concesso sconti. L’album Grace era stato sufficiente a rendere Jeff una star, nonostante lo stile controcorrente rispetto al grunge imperante dell’epoca negli Stati Uniti e nel mondo, e alla nuova invasione del brit pop riveduto e corretto. Lunghissime sessioni di registrazione, avviate nel settembre 1993; avvicendamento di musicisti e produttori, un milione di dollari investiti e la prima edizione pronta un anno dopo: 10 tracce epocali, influenzate dal rapporto tormentato con l’attrice Rebecca Moore, tra passione e struggimento, speranza e buio, strofe e note rivolte a lei direttamente (la track list) e il congedo finale (Last Goodbye). Nessuna strizzata d’occhio alle classifiche e mode imperanti, l’ispirazione arriva piuttosto da una personalissima rielaborazione di riferimenti e idoli, da suo padre ai Led Zeppelin, da Van Morrison a star come Bob Dylan, Nina Simone, Nustrat Fateh Ali Khan, Edith Piaf, Leonard Cohen.

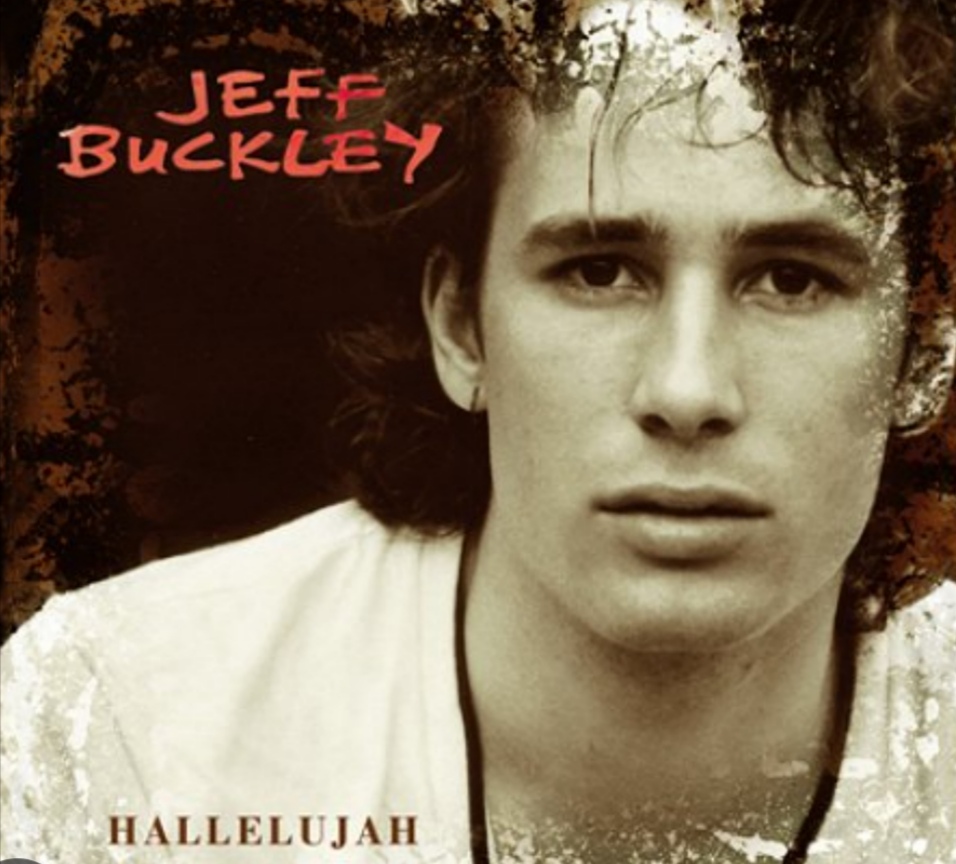

Il cantautore canadese viene omaggiato con la straordinaria cover di Hallelujah, una canzone che aveva avuto una vita sofferta: cinque anni di fase compositiva, una decina di versioni e 80 strofe scritte da Cohen, e solo 4 adoperate per la versione finale, pubblicata nel lato B dell’album Various Positions nel 1984, un fiasco snobbato anche dalla stessa casa discografica, la Sony. Testo ispirato da riflessioni filosofico-esistenziali e religiose, da un lato l’amore terreno e dall’altro la spiritualità, il peccato e la redenzione, una dualità in equilibrio precario riassunta dalla figura confusa di re Davide e da riferimenti mirati all’Antico Testamento, proposto in varie rielaborazioni in concerto.

Ad uno era presente tra il pubblico John Cale, fondatore – con Lou Reed – dei Velvet Underground: si innamorò della ballad e chiese a Cohen di poterne realizzare una cover, solo voce e pianoforte, che venne pubblicata nel 1991 in un album tributo (I’m your fan) inciso con altri artisti.

Altro insuccesso, ma una copia di quel disco finì sullo stereo di Jeff, che partendo da quella versione ne elaborò un’altra ancora più personale, suonata e affinata nelle sue esibizioni nei bar dell’East Village di New York, e poi appunto incisa nel suo primo album. Un capolavoro osannato dalla critica e dal pubblico, ritenuto sin nell’immediato una delle migliori cover di sempre, la chitarra elettrica ad accompagnare una voce nuda che raggiunge picchi di intensità inarrivabili, che esprime un dolore straziante ma anche squarci di speranza, una gamma variegata di emozioni e stati d’animo e colori dell’anima esaltata paradossalmente dal video girato in bianco e nero, disarmante nella sua semplicità, lui bellissimo e fragile come un James Dean redivivo, inquadrato evidenziandone gli eleganti dettagli, le sue dita sull’amata Fender Telecaster, un microfono old style e nient’altro, solo la potenza crescente in modo esponenziale di un sofferto inno, di una evocazione struggente, di una preghiera laica in grado di attraversarti, sconvolgerti, rasserenarti, stordirti, travolgerti (la stessa chitarra è stata recentemente acquistata da Matt Bellamy, frontman e leader dei Muse: «Non l’ho comprata per appenderla al muro con una foto di Jeff e per dire ‘Guardate cos’ho’. In realtà, l’ho acquistata per cercare di usarla e per integrarla, per far sì che questa chitarra continui a creare musica. Mi piace credere che questo sia ciò che Jeff avrebbe voluto» le sue parole alla rivista specializzata Guitar World).

L’intero disco ebbe un grande successo, e venne presentato in un lunghissimo tour mondiale (in Italia a Cesena e Correggio le uniche tappe) davanti a un pubblico entusiasta. Alcuni live registrati avrebbero poi dato vita ad album postumi, insieme alle raccolte dei brani inediti cui stava lavorando, finiti e demo. Materiale continuamente pubblicato e ripubblicato, che continua ad alimentare, generazione dopo generazione, il suo mito, anche e soprattutto per il saccheggiamento di Hallelujah dalla parte della cinematografia, della pubblicità, degli altri musicisti (ad oggi, sono più di duecento le cover in circolazione). E idealmente lega Jeff Buckley in modo indissolubile non solo a un padre che ha conosciuto e vissuto solo negli anni dell’infanzia, pur avendone ereditato il dna (per la sua formazione musicale un ruolo importante lo ebbero pure la madre violoncellista Mary Guilbert e il patrigno Ron Moorhead, il quale lo iniziò ai Led Zeppelin e a tante band e musicisti che avrebbe poi adorato), ma anche ai membri del ‘club 27’, candele che si sono spente troppo in fretta dopo aver acceso e illuminato per sempre il firmamento della musica.