L’infanzia è lunga e stretta come una bara, e non si può uscirne da soli. (…) All’infanzia non si sfugge, resta attaccata addosso come un odore. La si sente sugli altri bambini, e ognuna ha un aroma tutto suo. Nessuno sente il proprio, perciò a volte si ha paura che sia peggiore di quello altrui. Siamo lì, intenti a parlare con una bambina la cui infanzia odora di cenere e carbone, e all’improvviso lei arretra di un passo perché ha sentito il fetore della nostra.

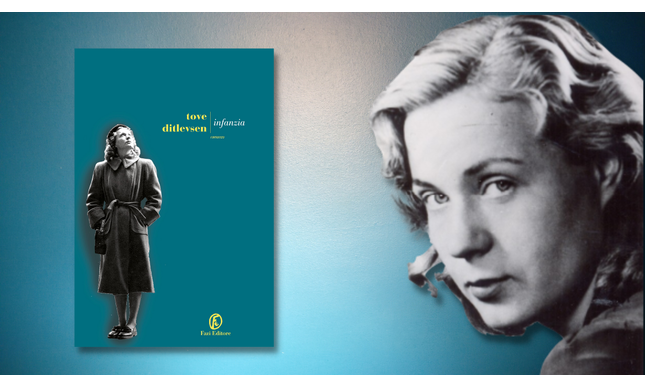

Tove Ditlevsen era la più grande autrice danese quando morì suicida nel 1976. Grazie a Fazi, che ha ripubblicato la sua trilogia di Copenaghen cominciando con l’intensissimo Infanzia, è diventata un caso editoriale letterario internazionale, tanto da essere inserita dalla New Yorker Books Review come la riscoperta editoriale del 2021.

Emilia Von Senger l’ha paragonata ad Annie Ernaux. Ma Tove Ditlevsen ha scritto delle donne e dei loro scompigli interiori 50 anni prima.

Leggere Infanzia tocca le corde della memoria, ognuno ognuna ci ritroverà qualcosa. O forse tutta la propria inconcepibile e inspiegabile sofferenza da adulto/a, che ha rimosso la propria dolorosa bambinitudine lacerata e sforacchiata.

È quasi comico: ma nessuno osservando un adulto pensa che abbia avuto un’infanzia. Né ci si chiede come abbia potuto superarla senza riportare cicatrici profonde in viso. Quando indossiamo il nostro abito adulto? Lo abbiamo fatto anzitempo? È un abito finto che copre appena le fragilità infantili?

Tove Ditlevsen lo ha messo su sin da piccola, per assecondare Alfrida una madre, bellissima, che non le mostrava affetto. Adorata, ma di una tristezza granitica, incrollabile. Troppo impegnata a rimuginare sugli atti mancati, sulle occasioni perse, sulla grazia sfiorita, per godere del gioioso “miracolo” semplice della propria maternità.

Ho appena sei anni, ma tra non molto verrò iscritta a scuola, dato che so già leggere e scrivere. Mia madre lo racconta con fierezza. Dice: «Anche i figli dei poveri possono avere qualcosa nella zucca». Dunque, forse, nonostante tutto mi vuole bene? Il mio rapporto con lei è stretto, doloroso, traballante e se voglio un segno di affetto devo cercarlo io. Qualunque cosa io faccia, la faccio per compiacere lei, per farla sorridere, per acquietare la sua rabbia. È un lavoro spossante, perché al tempo stesso devo anche nasconderle molte cose.

“Porto un bambino sotto il cuore” dice la madre che ha abortito un piccolo a pochi mesi e che porterà per sempre i segni di quel lutto, appiccicato nell’infanzia della scrittrice. Come se fosse una colpa essere sopravvissuta a quell’essere ancora incompiuto. Il gesto dello scrivere per Tove Ditlevsen è l’unico modo per ridimensionare la sacralità materna, per sfuggire alla sua depressione cronica travestita da bellezza intoccabile, per liberarsi di un giogo mortifero di fusione.

L’infanzia è buia, come un animaletto intrappolato in un sotterraneo e dimenticato. Nicolò Ammaniti verrà molto dopo. E anche le nere e ordinarie storie di cronaca di mamme assassine, lontane dal gemito di Medea.

“A tratti come la stella della sera, a tratti come quella del mattino, luccica la bambina che fu uccisa al seno di sua madre, bianca e pensosa come un’anima fantolina che avanza solitaria ed è bravissima a giocare senza nessuno, in infiniti modi”.

Johannes V. Jensen

Non c’è bisogno di Jung o di Freud. Ditlevsen lo sa bene. Dal doloroso senso di eternità dell’infanzia si attinge conoscenza ed esperienza per tutto il resto della vita.

Sia che essa sia recisa dalla violenza della madre sia che venga spezzata dopo, col suicidio adulto, che sempre ritorna a quel sonno infantile perduto.

Poetessa già in tenera età, è in adolescenza che Tolve pubblica un pamphlet poetico che si rifà al dramma silenzioso e buio di sua madre “Al mio bambino morto”. La sua prima raccolta di versi arriva quando ha 20 anni. I suoi libri vengono trasmessi con grande successo alla radio danese. 29 i romanzi della sua carriera letteraria, alcuni dei quali sono libri di testo a scuole, dove Ditlevsen è considerata una istituzione, una autrice del canone letterario nazionale, come nessun altra sua coeva qui in Italia.

Quattro matrimoni, quattro divorzi. Dipendenza da alcol e droghe e deliri ripetuti, che la conducono più volte negli ospedali psichiatrici, che divennero un tema ricorrente nei suoi romanzi della maturità.

La scrittura l’aveva salvata solo dalla madre. Quell’infanzia è la “prigione” dell’età adulta. Morì a soli cinquantotto anni, il 7 marzo 1976, per un’overdose di sonniferi.