Era una notte d’inverno del 1906 quando una pioggia torrenziale costrinse Don Pasquale Uva, un giovane sacerdote originario di Bisceglie a rifugiarsi in una libreria di libri usati in uno dei vicoli del centro storico di Roma.

Qui, aspettando che smettesse di piovere, iniziò a guardarsi intorno e tra i numerosi volumi accatastati, la sua attenzione fu catturata da due splendidi libri che decise di acquistare per pochi spicci. Li acquistò, come ebbe a dire in seguito, solo per la bellezza delle incisioni e delle rilegature. Tornato in seminario iniziò a leggerli per curiosità. Possiamo ben dire che quei due libri cambiarono il corso della storia sua e di migliaia di persone e di famiglie negli anni a venire.

L’argomento di quei due libri era la vita e l’opera di Giuseppe Cottolengo che, oltre che essere Beato, fu un visionario che a Torino diede vita a un ricovero per esclusi. Dementi, down o persone affette da gravi disabilità sia fisiche che psichiche, se non terribili deformità, che avevano in comune il fatto di essere ritenute dalla società un peso e che per il loro aspetto era meglio tenere nascoste. Non esisteva nessuna diagnosi prenatale all’epoca e poteva succedere per difetti genetici o incesti venissero al mondo creature totalmente deformi. E l’unica via possibile per queste persone, quasi sempre abbandonate dai parenti, specie nel Mezzogiorno cioè da Roma in giù, era la strada. Non erano ammesse negli Ospedali Psichiatrici poiché non costituivano per se stessi e per la società nessun pericolo. Oltre la strada, una delle alternative era diventare “ fenomeni da baraccone” quei grossi circhi come il famoso Circo Barnum che reclutava i freaks offrendo loro quantomeno la possibilità di sopravvivere.

Pasquale Uva leggendo la storia di Cottolengo ripensò agli esclusi del suo paese natio, abbandonati in strada dalle famiglie e presi a sassate dai compaesani. La vita in strada era terribile e si poteva contare solo sulla pietà e la carità di pochissime persone. Era il profondo sud Italia.

Ma chi erano queste persone? Erano infelici deficienti, epilettici, paralitici, ebeti, scemi, deformi che vagavano per le piazze cenciosi, sudici e seminudi e picchiati dai monelli. Le donne diventavano le vittime degli istinti più brutali e violenti, il 30% delle prostitute in Italia erano sceme o malate di mente. Non c’era per loro riparo né negli ospedali e né nei ricoveri comuni ed erano esposti alle intemperie, alla sporcizia, agli insetti e alla cattiveria finché non giungeva la morte a liberarli.

A Torino il Cottolengo contava circa 9mila ricoverati ortofrenici e altri istituti simili erano a Milano, a Roma, a Monza. Ma da Roma in giù non esisteva nulla.

Don Pasquale si persuase che se un sacerdote o un cittadino volenteroso avesse deciso di fondare degli istituti per togliere dalla strada queste persone e mettere fine a scempi e soprusi sicuramente le autorità locali e poi forse anche quelle centrali, il buon cuore della gente e la carità in qualche modo lo avrebbero aiutato. Ma soprattutto la Divina Provvidenza.

“Le risposte che io almanaccavo nel mio cervello non erano concordi: da principio i dubbi mi tormentavano e le domande rivolte in merito agli amici non avevano consolanti risposte. Tuttavia nella mia mente e nel mio cuore si andava delineando il disegno di fondare nella città di Bisceglie un grande istituto”

Non c’erano soldi. E Bisceglie non era Torino. Non c’era la Casa Reale di Carlo Alberto e nemmeno le famiglie ricchissime o le banche. Dopo dieci anni di vita parrocchiale, Don Uva riuscì a porre la prima pietra nel 1921 e sorse così il primo reparto: tre sale, cucina e ricovero. Formò un comitato per dare assistenza morale e inviò lettere a tutti i prefetti. Arrivarono migliaia e migliaia di richieste di ricovero da tutto il Sud Italia. Eccone alcune. Da Avezzano “Il ragazzo M.S. di anni 5 affetto da idrocefalo congenito e cretinismo da sordità parziale, difetto visivo e attacchi epilettici” o da Catanzaro “Si fa istanza alla vostra casa per il ricovero di un’infelice bambina priva di arti superiori e inferiori”. O da Trani “Una graziosa giovane deficiente vittima della sua bellezza e abusata da un giovane se rimane qui è in continuo pericolo”. O dal Prefetto di Roma “Vengono fatte vive premure per il ricovero in questo istituto di due orfani di guerra, privi della madre, ciechi e deficienti”. Una valanga di lettere pietose non solo di prefetti o autorità ma anche di genitori disperati e imploranti.

Costruito l’istituto restava il problema di chi dovesse assistere gli ospiti. C’era bisogno di ricoverarli, sfamarli, curarli ma anche riscattarli entro i limiti segnati dalla scienza. Fu così che Don Pasquale pensò di chiedere aiuto alle Suore, rivolgendosi dapprima a un gruppo di Sorelle della sua parrocchia di Sant’Agostino e poi richiedendo supporto ad altri ordini ma senza successo. Fu istituita così nel 1923 l’Associazione delle Ancelle della Divina Provvidenza di cui fecero parte venticinque socie, vent’anni dopo diventarono oltre trecento. E che diventò Congregazione molto tempo dopo.

La vita delle ancelle

La vita delle Suore era durissima e totalmente dedicata alla missione. Si svegliavano alle 4 per iniziare i giri di questua di tutte le case e i paesi limitrofi per trovare di che sfamare gli ospiti che lo ricordiamo divennero nell’arco di poco più di cinque anni circa 500. Riuscivano così a recuperare farine, sacchi di legumi, patate, vestiti dismessi e qualunque altra cosa servisse. I primi a spogliarsi di tutti gli averi assai modesti che avevano furono proprio i famigliari di Don Pasquale che donarono ciò che possedevano all’opera.

Le uniche entrate economiche sulla carta dovevano essere il piccolo contributo che i comuni e le provincie si erano impegnati a versare ma che, tranne alcune Provincie, non versarono mai.

Nel corso degli anni le sorelle iniziarono a seguire corsi di ragioneria, amministrazione e infermieristica. E contestualmente si dispensavano, grazie all’aiuto di numerosi medici, servizi sanitari e si cercava di valorizzare le capacità anche limitate per sviluppare una rieducazione intellettuale. Nacquero laboratori di ricamo, di falegnameria, di tipografia e di piccolo artigianato. Gli stessi ospiti erano impegnati in numerosi lavori come le cucine, la coltivazione dell’orto e questo tipo di attività recava giovamento alle condizioni portando numerosi miglioramenti registrati. Non furono pochi gli ex ortofrenici che lasciarono l’istituto e andarono persino a bottega da artigiani locali.

La possibilità di affidare alle suore tutti i compiti parasanitari oltre che di amministrazione, economato e cucina con il solo aiuto delle ricoverate senza limiti di orario o di energie fu il punto forte dell’Opera.

“Io ricordo di aver visto il reparto di incontinenti al mattino dopo il risveglio dei ricoverati: era veramente indescrivibile lo stato dei letti e dei pavimenti per ciò che offriva alla vista e all’olfatto. Rivisitai quello stesso reparto verso le 10 di quella stessa mattina e lo trovai perfettamente pulito con letti rifatti, lenzuola cambiate, pavimenti lavati: nulla denunziava lo stato in cui quello stesso ambiente era qualche ora prima. Il medico che mi accompagnava il compianto Carlo Pasquale mi spiegò che tutte le mattine quel dormitorio subiva quella trasformazione radicale. Chi avrebbe potuto, se non quelle Suore, avere tanta costanza e tanta forza nel sottoporre i propri sensi ad una prova di quel genere ogni mattina?”(Giuseppe Dell’olio in Cristo ebbe bisogno di lui)

Non tagliate lo spago ma scucitelo piano piano

Mentre le religiose erano impegnate nella routine quotidiana Don Pasquale era spesso in viaggio per reperire fondi, ma anche viveri, vestiario, mattoni, persino carri per i trasporti delle donazioni in prestito. Scriveva molto spesso alle sorelle, non tutti i giorni per non sprecare i soldi del francobollo, lettere dettagliate in cui raccontava le sue giornate nei minimi dettagli. Ciò che emerge sono giornate lunghissime, sveglia alle quattro del mattino e fatte di lunghi cammini a piedi con carichi pesanti sotto il sole e sotto la pioggia, digiuni, e promesse di donazioni di sacchi da Torritto, Grumo o da Santeremo. Ma anche dettagliate direttive su come fare economia.

“Ho avuto dalle suore un grosso ago, compro 5 matasse di spago per cucire i sacchi, a proposito non tagliate lo spago perché costa 14 soldi, scucitelo piano piano”.

Una delle lettere più commoventi è quella giunta da Matera dove Don Pasquale era in missione non per chiedere ma per reperire e aiutare “i cari deficienti” in una sera di gelo e tempesta. È solo e i sacerdoti che incontra non gli offrono nulla, né un tozzo di pane e nemmeno un ricovero, non mangia da due giorni ma conserva in valigia un’arancia e tre noci dategli dai frati nei giorni precedenti. E’ costretto a riparare in un albergo dopo aver cercato invano un tetto tra parroci e preti. È solo e chiede un quinto di pane.

“Mi ha portato il pane e per salvietta un giornale, e ho fatto il mio pranzo e son sazio. Ora sono tranquillo ma prima ero commosso, oltremodo commosso, vedendomi in queste condizioni. Ed ho pensato: se ora avessi un dolore al fianco? Ho sentito i brividi passarmi per le ossa, come se mi passasse vicino la morte, e non ho pianto. Chi saprà mai quanto costa l’opera nostra?”

Su quella missione ancor prima di partire non nutriva molte speranze ma volle comunque verificare di persona. Passeranno moltissimi anni e proprio in quella regione, dove non ebbe nemmeno un tozzo di pane, Don Uva costruirà un moderno Ospedale Psichiatrico per la cura dei folli.

L’Opera Casa della Divina Provvidenza in un primo tempo fu ideata per il ricovero e l’assistenza dei deficienti, paralitici, epilettici ed encefalitici.

Era un’opera grandiosa ma oltre alla piaga della deficienza c’era quella dei pazzi. All’epoca i malati di mente venivano inviati al manicomio di Nocera Superiore e non se ne sapeva più nulla. Le famiglie, vista la distanza, non potevano recarsi a trovarli e rimanevano quindi soli e internati, fino alla morte. Senza considerare le condizioni in cui partivano, reclusi in camicie di forza per un viaggio lunghissimo che prevedeva molti cambi di treno e scortati da due guardie che non avevano nessuna minima nozione infermieristica. La necessità di creare un luogo più facilmente raggiungibile per gli internati pugliesi e le loro famiglie e la necessità di fornire assistenza spirituale e morale spinsero Don Pasquale Uva ad avviare nel 1931 le pratiche con l’amministrazione provinciale di Bari per istituire il manicomio e pianificare il rientro di 700 pazzi internati a Nocera.

Una statistica del 1926 dava esistenti 160 ospedali psichiatrici in Italia, di cui 86 al nord, 50 in centro Italia e solo 17 in Italia Meridionale.

L’istituzione di un ospedale Psichiatrico e le conseguenti entrate economiche delle rette che la provincia di Bari avrebbe versato rappresentavano una boccata d’ossigeno anche per l’Istituto Ortofrenico. Mentre per i folli il pagamento della retta era obbligatorio da parte della provincia, per i deficienti era facoltativa. Abbiamo già parlato dell’organizzazione del personale della struttura affidata quasi interamente alle suore che non solo svolgevano senza sosta tutti i lavori da quelli assistenziali, alle cucine, all’amministrazione ma che con il loro impegno gratuito permisero di abbattere totalmente i costi del personale.

Il primo trasferimento di pazienti psichiatrici da Nocera fu predisposto con ogni cura personalmente da Don Pasquale che chiese due carrozze riservate che fosse possibile sganciare dal convoglio per permettere di scendere senza fretta e disagi per gli altri passeggeri e di evitare inutili cambi di treno noleggiando un autobus apposito. Nel 1936 fu inaugurato un secondo padiglione e nel 1940 un terzo. La Seconda Guerra Mondiale diede al presidio di Bisceglie moltissimo lavoro. C’era il problema dei militari impazziti e provenienti dai vari fronti e da terribili periodi di prigionia. Ne arrivavano a migliaia, oltre 6500 secondo i documenti dell’epoca.

L’Ospedale Psichiatrico di Foggia

Nel 1945 il sindaco Luigi Sbano aveva pubblicato un manifesto ricordando come solo due anni prima nella stessa data, erano crollate “in macerie le case di Foggia” e i cittadini erano caduti a migliaia e che un mese dopo un altro bombardamento sterminatore si era rovesciato sulle rovine polverizzandole e annunciava che quel giorno si dava inizio a “una grande opera, dovuta alla volontà creatrice di un Sacerdote benefattore, cui il popolo di Foggia dovrà riconoscenza grandissima”. Nel 1946 sullo sfondo dell’orrore delle macerie delle case distrutte dai bombardamenti, sotto un sole implacabile, un vento caldissimo e contro ogni logica di opportunità economica, Don Pasquale pose la prima pietra sia dell’Ospedale Psichiatrico che dell’Istituto Ortofrenico di Foggia, dove trovarono asilo pochi anni dopo oltre 1000 ortofrenici e centinaia di pazzi internati a Nocera. Sui cantieri erano impegnati anche una trentina di minorati psichici ricoverati a Bisceglie e lo stesso Don Pasquale che lavorava in prima persona. Una delle prime opere fu la realizzazione di una colonia agricola dell’Ospedale.

L’impresa di Foggia fu su senza dubbio la più difficile da realizzare sia per le difficoltà burocratiche che per la reticenza dei proprietari terrieri a vendere e per la volontà di Don Uva di non ricorrere all’esproprio. Ma c’era un altro problema: la scarsità delle materie prime come ferro, cemento, la mancanza di mezzi di trasporti e l’inflazione monetaria. Quando l’opera fu completata fu circondata da oltre 25 ettari di orti, vigneti, frutteti. Le cronache nazionali spesero parole di apprezzamento e stupore per il fatto che gli oltre 50 operai impiegati nella costruzione degli edifici erano dei pazzi ospiti della struttura. Il primo padiglione è un edificio a tre piani.

Gli infermi di mente generalmente hanno fisico resistente al lavoro e il lavoro non nuoce e non li debilita anzi li irrobustisce quando venga corrisposta buona alimentazione e che si ridesta negli infermi la volontà e il desiderio del lavoro mediante la compartecipazione ai frutti che producono onde procurarsi i mezzi per procurarsi piccole cose

I malati ortofrenici ricevevano un modesto compenso in denaro che non solo implicava una gratificazione personale ma che non aveva precedenti in nessun altra parte del mondo. In quegli anni erano oltre 200 i ricoverati ortofrenici che lavoravano regolarmente all’interno dell’Ospedale.

Mentre a Foggia si puntava sull’agricoltura, a Bisceglie vennero realizzati allevamenti di bovini, suini, pollame, conigli e oche. Vennero istituiti due forni, lavanderie, cucine, laboratori artigianali e persino una tipografia nell’ottica dell’auto-approvvigionamento delle risorse necessarie alla comunità. Don Uva fece costruire a Foggia persino una cabina di trasformazione con accomulatori di energia elettrica per ovviare il problema delle oscillazioni di corrente dovute alla rete stradale e un pozzo artesiano.

Dopo poco più di un anno dalla piantagione del vigneto, l’agricoltore Don Uva recò, sorridente e beato, in omaggio al Preside della Provincia un grappolo d’uva di due chili e mezzo a testimonianza che la volontà e l’iniziativa tecnica possono estrarre vino ed acqua anche dalle sassaie.

Gli ultimi progetti

Appena ebbe fondato la Casa della Divina Provvidenza meno di due anni dopo Don Uva pensò ad una casa del Clero che raccogliesse i sacerdoti vecchi, inabili e privi di assistenza famigliare. In ogni struttura la rieducazione al lavoro dei malati di mente era uno degli obiettivi primari. L’importante era che il lavoro fosse non solo una occupazione ma un impegno, con responsabilità tecnica e finalità produttiva che gli sono proprie a vantaggio della comunità.

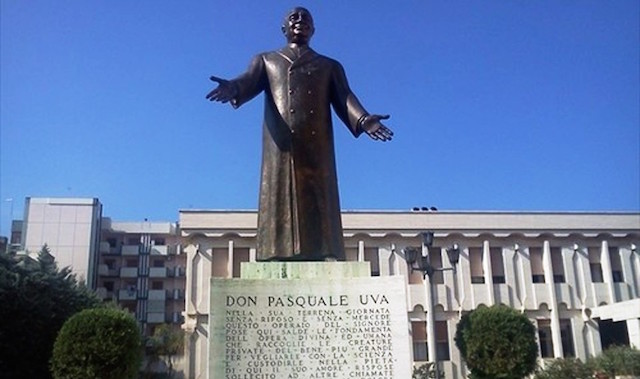

Oltre alla Casa del Clero di Guidonia, Don Pasquale iniziò i lavori del presidio manicomiale di Potenza che però non riuscì a vedere terminato. Morì nel settembre del 1955, a causa di una malattia alla spina dorsale che lo aveva afflitto negli ultimi anni. La sua eredità fu raccolta da Monsignor Luigi Sposito e dalle Ancella della Divina Provvidenza.

La Legge Basaglia

Nel 1978 l’avvento Legge Basaglia determinò la chiusura dei manicomi in Italia in favore di servizi di igiene mentale pubblici. Molti manicomi, come testimoniano le inchieste giornalistiche dell’epoca, versavano in condizioni disastrose. Il caos che generò l’applicazione della legge, in un territorio certamente mai preparato fino in fondo alla riconversione, è ancora oggi materia di rovente dibattito. La legge prevedeva che la presa in carico dei pazienti psichiatrici divenisse appannaggio di strutture territoriali, di dimensioni ridotte e quindi a misura più umana, la cui mission doveva essere la riabilitazione e il recupero dei soggetti afflitti da patologie mentali. Il fallimento dell’applicazione della Legge Basaglia ha fatto sì che il carico maggiore di assistenza ai malati ad oggi sia appannaggio in alcuni casi qausi esclusivo delle famiglia.

La maggior parte dei pazienti ortofrenici del Don Uva non aveva famiglia e dunque tramite accordi con gli enti istituzionali come Stato e Regioni agli ospiti è stato consentito di rimanere nelle strutture. Tuttavia l’eredità di Don Uva è stata dispersa nel tempo sopratutto a causa del terribile crack finanziario agli onori delle cronache che ha minato quello che era lo spirito della missione del “Padre”.

Nel 2015 l’Opera è stata rilevata da un gruppo privato, il Gruppo Universo Salute, che ha perseguito un’idea ritenuta da molti “una follia” ovvero riuscire a risanare non solo le casse ma riprendere i principi che avevano ispirato il suo fondatore, Don Pasquale Uva. I ricoveri per gli ultimi, costruiti da Don Pasquale nell’arco di tutta la sua vita, oggi sono residenze sanitarie assistite, centri di riabilitazione, centri di cure palliative e di assistenza al “fine vita” e sopratutto non hanno mai smesso di essere la casa di oltre 600 pazienti ortofrenici. Gli stessi accolti da Don Pasquale Uva.