“Nelle mani e dentro gli stivali, portavano un frustino da barone con un bastoncino attaccato all’estremità o una forchetta. Si divertivano a torturare le povere carni dei malcapitati…”.

Quando sei adolescente, vivi la vita con naturale leggerezza e spensieratezza. Credi di essere eterno ed il peggiore dei mali che immagini potrebbe capitarti è un’interrogazione a sorpresa a scuola o che il ragazzo o la ragazza che ti piace possa non ricambiare le tue attenzioni.

“Papà, ora basta. Se tu sei stato prigioniero, io sono il re d’Italia”, diceva sornione Angelo rivolgendosi a suo padre Antonio. Erano i primi anni ’80. La seconda guerra mondiale era finita da poco più di 30 anni, ma non si aveva ancora contezza di tutte le sue atrocità. Molti di coloro che avevano preso parte a quel conflitto e ne erano usciti vivi, per anni ne avevano nascosto in fondo all’anima le paure, gli orribili segreti e l’inumanità, quasi come a voler scacciare da sé qualcosa che non sembrava possibile fosse accaduto davvero. Ma il fuoco, si sa, quando si mette sotto la cenere, resta sempre vivo, e per risvegliarlo basta soffiarci sopra.

“Io devo denunciare tutti e devo essere risarcito”, aveva preso a dire Antonio un bel giorno a moglie e figli, facendo diventare quella frase, che sembrava sconnessa e senza senso…, il senso della sua esistenza.

Mastro muratore a Manfredonia, Antonio aveva deciso che doveva parlare. Nessuno, però, voleva dargli retta. Le sue parole sembravano coltelli lanciati da un giocoliere impazzito e piuttosto si preferiva pensare delirasse, che non credere a quanto diceva.

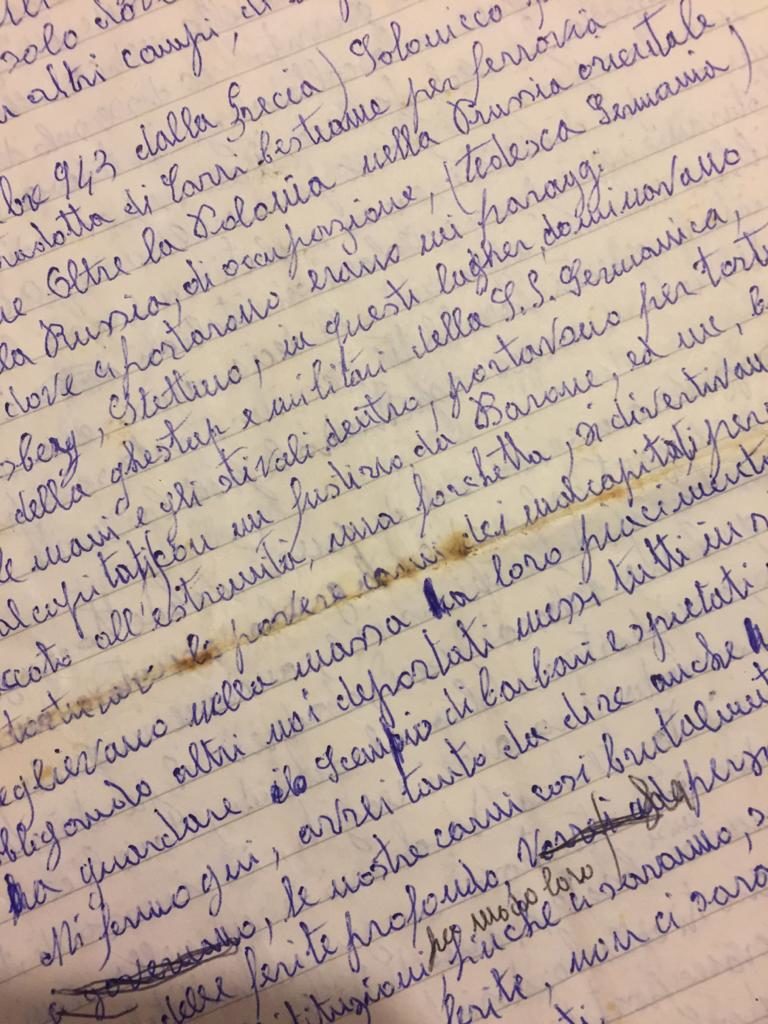

Ecco allora che prese carta e penna e decise di scrivere una lettera. Una lunga lettera. Rivolgendosi a qualcuno che poteva far rispettare i diritti dei prigionieri di guerra.

“Signori della Corte e della Commissione,

innanzitutto mi presento: il sottoscritto è Riccardi Antonio, nato a Manfredonia il 13/6/1923, matricola 147353 della Marina Militare.

Affidandomi alla mia memoria, fortunatamente ancora ottima, vi racconterò quanto mi accadde.

Dopo l’8 settembre 1943 sono stato deportato nei lager germanici. Ne ho cambiati molti, ma voglio descrivere in breve solo quelli in cui mi sono fermato più a lungo.

Dopo l’armistizio ero in servizio come addetto alla batteria navale costiera nell’isola di Siras facente capo al nucleo delle Cicladi (Grecia). Quello stesso giorno, lo Stato maggiore di quella piazza si arrese ai tedeschi che subito dopo ci imbarcarono sopra un piroscafo ammassandoci come animali nella stiva. Dopo due giorni sbarcammo a Salonicco (Grecia), dove ci portarono alla stazione da cui partimmo con una tradotta di bestiame su un convoglio ferroviario diretto in Russia. Ci infilarono dentro 50-60 persone per vagone e ci chiusero dall’esterno. È inutile descrivere le torture, la fame e le sevizie subite.

Arrivammo nei campi della morte di Konigsberg e Stettino, tra l’Estonia e la Lituania. In questi lager comandavano militari della Gestapo e militari della SS tedesca. Nelle mani e dentro gli stivali, per torturare i malcapitati, tra cui il sottoscritto, portavano un frustino da barone con un bastoncino attaccato all’estremità o una forchetta. Si divertivano a torturare le povere carni dei malcapitati che sceglievano nella massa a loro piacimento obbligando tutti noi altri deportati, messi in riga, a guardare lo scempio di barbari e spietati carnefici. Avrei tanto da dire su quanto fu vomitevole. Le nostre carni così brutalmente martoriate hanno delle ferite profonde che, nonostante il tempo trascorso da allora, non guariranno mai.

I dormitori dei campi erano sotto terra senza aria né luce; le condizioni erano disastrose e si moriva tutti i giorni di fame e di angherie. Non sapevo come uscire da quell’inferno: ero un giovane di quasi 21 anni e mi mancava tutto. Una notte i militari vennero nei dormitori prendendoci a calci e gridando come pazzi. Ci misero in fila con le poche cose che avevamo e ci portarono in un altro campo chiamato Indanen, in Polonia, dove trovai un mio concittadino e coetaneo, che da tempo era in quel campo: Mazzone Carlo, di Manfredonia, classe 1923.

Dopo pochi giorni partimmo. Purtroppo non riuscii a salutare il mio amico.

Arrivammo a Dresda. Dicevano che era una bella città, ma noi eravamo allo stremo delle forze.

La mattina fui portato in una fabbrichetta dove caricavamo vagoni ferroviari con materiale in ferro ed alluminio già sezionato. Un giorno il carrello assegnato al mio gruppo si rovesciò ed una parte del carico finì sulla mia gamba sinistra e sul mio piede: il dolore era atroce. Chiamavo mia madre; volevo morire. La sentinella tedesca, d’accordo con l’azienda, siccome era un caso d’emergenza, mise un mezzo a disposizione e mi fece portare all’ospedale militare.

I primi giorni gli altri feriti erano diffidenti verso di me. Poi dopo, anche se nessuno di loro parlava la mia lingua, mi accolsero come un fratello. Dai loro averi, usciva anche il mio sostentamento giornaliero.

Passai il Natale con quella gente e poi il 28 dicembre venne la commissione medica con un colonnello tedesco per la visita di controllo e mi mise fuori dicendo che la gamba stava bene, ma io sentivo ancora dolore e chiesi altre cure. Mi fecero prendere la mia poca roba e con un’altra decina di malati ci portarono in un altro campo.

Questo era un campo di morte, si moriva tutti i giorni. In questo campo c’erano i più feroci collaboratori italiani dei tedeschi appartenenti alla 10a Mas fascista (collaboratori della SS) che avevano piacere a torturarci. Un giorno fuori era freddo e questi vennero con le SS e ci invitarono a togliere gli indumenti da dosso con la forza. Io avevo la divisa da marinaio, non me la volevo togliere, ma me la tolsero con le botte e ci misero addosso un pigiama di stoffa sottile. Il freddo era pungente e un mio compaesano morì di freddo e fame e non tornò mai più a Manfredonia. Era uno strazio e ai poveri malati non rimaneva che aspettare la fine, la morte. Spaventato, decisi di fare finta di stare meglio, anche se la gamba non stava ancora bene. Mi recai dal dottore del lazzaretto per sottopormi ad un controllo. Il medico accolse la mia richiesta e la diede alle SS e alla Gestapo che mi presero in consegna. Il comandante chiamò la sentinella e mi portò fuori con altri italiani.

Mi chiedevo cosa ci avrebbero fatto e la prima cosa che mi venne in mente era la mia mamma. Ad un certo punto uscirono dal comando le guardie tedesche e ci misero in fila per tre e vedemmo il cancello aprirsi. In mezzo alla neve la domanda era sempre la stessa: dove ci porteranno? Eravamo sfiniti; le guardie non volevano che ci aiutassimo tra di noi, era uno strazio.

A piedi sulla neve con altri 10 italiani provenienti dai dintorni e con addosso un pigiamino che sembrava di carta, immersi nel gelo arrivammo in un altro campo dove c’erano deportati di tutte le razze. Ci portarono in un capannone, ci lavarono sotto l’acqua fredda con la pompa e ci fecero vestire con indumenti tolti ad altri deportati morti. Ci diedero un po’ di cibo e ci portarono in un campo di concentramento a Lipsia. Dopo pochi chilometri a piedi, arrivammo in periferia dinanzi ad una fabbrica di armi e materiale da guerra con un cartello dove c’era scritto il nome dell’azienda ‘Alles Hoffman’.

Ci portarono all’interno della fabbrica, dove avvennero le rituali consegne di noi prigionieri al personale militare della Gestapo. Ci condussero nelle baracche, dove ci fecero osservare come dormire, come lavorare, come riposare. Era notte e avevo sonno. Ero stanco, non ce la facevo più. Sognavo ad occhi aperti, quando ad un tratto suonò l’allarme. Gli altri scapparono nei rifugi della fabbrica, ma io rimasi nella cuccetta. Dicevo: “Ben venga la morte”. Vivere era troppo difficile. Le bombe cominciavano a cadere, la baracca tremava tutta, ma non m’interessava. I giorni e le notti passavano tra bombardamenti continui.

Poi, improvvisamente, una mattina all’alba non sentimmo più nulla. Uscimmo fuori dai rifugi e vedemmo cose terrificanti: non esisteva più niente, era tutto raso al suolo. Vidi i tedeschi smarriti ed impauriti. Ci accorgemmo che nessuno più ci controllava. Allora capimmo che non c’era più altro da fare se non darci alla fuga nella campagna. Ci dividemmo in gruppi ed ogni gruppo prese una direzione diversa. Nel mio gruppo eravamo una decina e ad un tratto vedemmo una fattoria che aveva delle terre dove c’erano seminate le patate. Ci avvicinammo e capimmo che il fabbricato di questa fattoria era abbandonato, così decidemmo di rimanere lì per un po’.

Dopo due giorni vedemmo mezzi corazzati di americani che transitavano: ormai era fatta. Ci accodammo ai lati della strada e proseguimmo a piedi dietro i cingolati. Erano truppe motorizzate, i soldati sopra i cingolati quando passavano ci buttavano tutto quello che avevano da mangiare e le sigarette.

Per un po’ siamo rimasti dietro gli americani, poi ci fermammo ad un paese che si chiamava Vaisfles e rimanemmo lì. Una mattina ci siamo alzati e abbiamo trovato una sorpresa: c’erano i soldati russi. Venimmo a sapere che le quattro grandi, Russia, America, Francia e Gran Bretagna, avevano diviso la Germania.

I russi ci portarono con una tradotta ai confini del presidio degli americani che ci presero in consegna. Poco tempo dopo gli americani ci fecero le visite mediche e ci portarono a Bolzano, dove ognuno prese la sua strada.

Il 25 luglio 1945 tornai finalmente a casa e dopo pochi mesi di convalescenza mi obbligarono a partire per il servizio di leva. Mi presentai a Brindisi al deposito della Marina. Poi subito dopo mi trasferirono al 6° gruppo dragaggi a Genova e mi congedai nel giugno del 1946.

Era finita, ma con la guerra erano finiti anche i nostri sogni perché ormai non credevamo più a nessuno e sapevamo che mai nessuno avrebbe potuto credere a noi e a ciò che avevamo passato, con alcuni che vivevano nel bene e nel lusso e nei loro privilegi, incuranti di tutto il male che avevano fatto al resto dell’umanità.

Signori della Corte e della Commissione, a Voi e a tutti coloro che difendono i diritti delle istituzioni (a modo loro) vorrei dire che finché ci saranno sopravvissuti rimasti con le loro ferite nell’anima, non ci sarà pace col passato”.

Antonio Riccardi è morto a Manfredonia il 4 dicembre del 2012. Non spedì mai la sua lettera. Nei primi anni ‘80 aveva trovato la forza di scriverla e di sfogare il suo dolore e la sua rabbia, ma i tempi non erano ancora maturi e la gente preferiva non sapere, piuttosto che ritrovarsi a fare i conti con quella realtà che aveva cercato con tutte le forze di lasciarsi alle spalle per costruire un futuro migliore.

Suo figlio Angelo non è più un adolescente. Ormai è un uomo e ha famiglia anche lui. Dopo la morte del padre ha trovato la lettera manoscritta ingiallita dal tempo in una vecchia scatola delle scarpe tra foto d’epoca e cartoline, e ha deciso di fare delle ricerche. Durante il suo mandato da sindaco della città aveva fatto apporre una targa a futura memoria all’ex campo di concentramento di Manfredonia, ma mai aveva pensato di potersi sentire così coinvolto dalle atrocità della guerra. Decide di scrivere a varie associazioni, tra cui la Croce Rossa Internazionale, inviando i dati del padre. Quasi immediati gli sono giunti riscontri: Antonio Riccardi, di Manfredonia, classe 1923, risulta essere stato prigioniero in diversi campi di concentramento. I nomi corrispondono a tutti quelli elencati dal padre. Ha un sussulto, poi gli occhi gli si riempiono di lacrime.

Quante volte lo aveva preso in giro! “Se tu sei stato prigioniero, io sono il re d’Italia”, gli diceva. E invece il vero re era lui, quel papà mite e lavoratore, che pur portando tutto l’orrore del mondo dentro, aveva scacciato i mostri del male e cresciuto con amore i suoi figli.

“Perdonami papà, se non ho compreso”.

Quando sei adolescente vivi la vita con naturale leggerezza e spensieratezza. Una leggerezza e spensieratezza che durante la guerra si annullano. E ti trovi improvvisamente solo, in mezzo alla neve con addosso un pigiama così leggero che sembra di carta, a cercare nel buio il volto di una mamma che probabilmente non rivedrai mai più. E se sopravvivi, c’è una parte di te che muore per sempre.

Solo una cosa può salvarti: il pensiero che tutto ciò non accada mai più, a nessuno e in nessun luogo del mondo.

Per non dimenticare.

Dedicata ad Antonio Riccardi (Manfredonia 13/06/1923 – 04/12/2012), Medaglia d’Onore 27/01/2012 del Prefetto di Foggia

Lettera originale trascritta e rivista da Maria Teresa Valente