Se ne parla già da qualche anno e forse l’interesse che Eisenstein ripose nel Messico una decina d’anni dopo la Corazzata Potemkin, ci appare oggi un auspicio che ha trovato le sue conferme. Oggi il Messico ha registi dal calibro di Iñárritu, Cuarón e Del Toro, i pluri- insigniti Three Amigos, (ri)conosciuti in ogni dove, nonché i grandi protagonisti agli Oscar degli ultimi anni. Ma accanto a loro – e qui, nessun termine sembra più appropriato per descrivere il fenomeno – una post-moderna nouvelle vague, dal Messico si sta facendo strada fra i vari festival internazionali quali il Sundance, Cannes, o la Mostra del Cinema di Venezia.

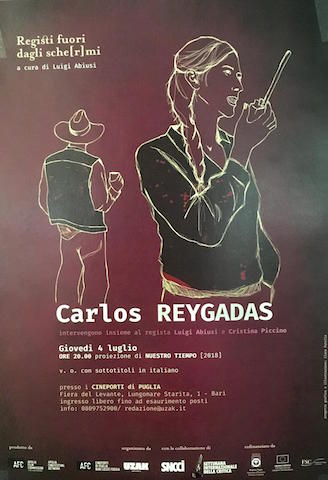

Si tratta di giovani cineasti come Amat Escalante (Prix de la mise en scène al Festival di Cannes 2013 per Heli) o Sebastian Hoffman (Premio per il miglior script al Festival de Sundance 2018 per Tiempo Compartido) che vincono premi, che conducono un percorso artistico diverso, forse più silenzioso, poiché si ritrovano inevitabilmente difronte all’ostacolo della capillarizzazione del proprio lavoro, laddove quest’ultimo rimane per alcuni paesi (come l’Italia) appannaggio di un pubblico di pochi fortunati. È questo il senso di Registi fuori dagli sche(r)mi, la rassegna cinematografica giunta alla sua ottava edizione, curata da Luigi Abiusi (CaratteriMobili 2012) e prodotta da Apulia Film Commission che ha come scopo quello di colmare quel gap nella distribuzione del cinema d’autore. Giovedì 4 luglio è stata la volta di Carlos Reygadas, giunto a Bari per la presentazione di Nuestro Tiempo, ultima opera del regista, e pellicola alla sua terza proiezione europea dopo Venezia e Oslo.

Dopo Post Tenebras Lux, per cui Reygadas vinse il premio della regia a Cannes 2012, il regista messicano torna con la sua inconfondibile impronta anticonvenzionale a raccontare cos’è l’amore, ma sempre e solo dal suo punto di vista e senza regole, se non quelle dell’ispirazione. E questa volta la cifra intimistica del film è accentuata dalla responsabilità di stare sia al di qua che al di là della macchina da presa: per la prima volta, Reygadas è sia regista che interprete accanto a sua moglie Natalia, rispettivamente nei ruoli di Juan e Esther, una coppia proprietaria di un ranch in Messico il cui equilibrio viene messo in discussione dall’arrivo del giovane allevatore di cavalli, Phil. “Non volevo farlo, ma ho dovuto”, spiega Reygadas durante la presentazione di Nuestro Tiempo al Cineporto di Bari, scongiurando una lettura autobiografica del film.

Noi di bonculture l’abbiamo intervistato.

Esclude totalmente la presenza di simboli all’interno dei suoi film? Mi riferisco, ad esempio, all’immagine del diavolo rosso in Post Tenebras Lux, o alla scena della sauna…

Assolutamente sì. Le terme esistono, ci sono come quel pezzo di carta che vedi lì. Il diavolo non è un simbolo, è un concetto. So che è facile vedere del simbolismo nel mio cinema. Ma io cerco semplicemente di essere leale col mondo in cui vivo, e in questo mondo ci sono classi sociali, etnie, manifestazioni religiose, cavalli, tori, alberi. Ma questo non significa che tutto questo sia il simbolo di qualcos’altro: sono quello che sono. Se si dovesse fare una lettura simbolistica di tutti i miei film, allora una stalla di cavalli diventerebbe improvvisamente il simbolo di mascolinità, o il toro con la sua veemenza potrebbe diventare simbolo di mascolinità, ma questo non è vero. È solo un costrutto culturale, e per quanto riguarda i miei film solo una lettura superficiale. Siamo noi che creiamo i costrutti culturali e siamo noi che poi portiamo i simboli. E quindi ho completamente rinunciato ad essi. La vita vera ha simboli in se stessa: se tu guardi quel tendone lì (dalla forma semi-sferica) e gli fai una fotografia, e magari in questo momento sei particolarmente triste perché non hai accanto a te il tuo compagno, allora vedi dentro quell’oggetto la metà di te che ti manca perché adesso ti senti incompleta. Ma in realtà è semplicemente una tenda dove puoi bere qualcosa. Tutto dipende dal costrutto che tu dai alle cose, perché se invece qualcun altro fosse qui a fotografare quello stesso tendone, per quell’altra persona sarebbe una cosa completamente diversa.

Un po’ quello che fa Tarkovskij…

Sì…Tarkovskij diceva una cosa molto importante: il cinema non può avvicinarsi al simbolo, non lo può rappresentare, non è neanche significante né significato. È proprio una cosa fisica che noi sperimentiamo personalmente e naturalmente dal modo in cui vediamo questo arriva la percezione delle cose. Diversamente dal cinema di intrattenimento, che è un cinema unilaterale perché le cose significano quello che devono significare a monte, a priori, c’è un altro tipo di cinema che non cerca questo significato, ma che ha come unico scopo quello di rappresentare. Siamo noi poi a creare un significato sulla base di questa rappresentazione. Credo che in nuce ci sia proprio questo: la vita, la natura, le cose fisiche non significano assolutamente nulla. Non esiste la capacità automatica di rappresentare il mondo, di creare una metafora, una allegoria… non la chiamerei neanche costruzione culturale, ma costruzione soggettiva. Noi pensiamo alla realtà soggettivamente ed è così che la vediamo. Il problema che sorge è comprendere che quello che noi percepiamo è poi anche qualcosa di diverso.

Molti la definiscono un regista impressionista, soprattutto per l’uso che fa della macchina da presa. Jean Epstein, teorico dell’impressionismo cinematografico, diceva che la macchina da presa è capace di accrescere il valore morale delle cose rappresentate. Ritrova se stesso e il suo lavoro in questa definizione?

Non sapevo che Epstein avesse detto questo. Quello che posso dire è che ho imparato a riconoscere il potere della macchina da presa. Abbiamo la possibilità di guardare la realtà come esseri umani e per questo la cinepresa è importante, ma è importante anche per un altro motivo: perché riesce a catturare come un imbuto che fa passare la realtà. La macchina da presa non si stanca, non conosce modestia, non si vergogna e quindi so che ci sono alcune persone che concepiscono l’immagine come una rappresentazione ma per me è piuttosto catturare. Fare lavorare la cinepresa in modo passivo per poi far riportare tramite questo lavoro qualcosa di ancora più reale della vita stessa, in primis perché è una macchina e usa la tecnologia. È un po’ la concezione di Nietzsche dell’interpretazione del mondo reale, del mondo fattuale. Attraverso questo tipo di supporto si crea una nuova concezione di realtà. Forse quello che diceva Epstein a proposito del valore morale è proprio questo: è la sublimazione, il fatto che la realtà venga sublimata, perché privata di tutti quegli ostacoli tipici della vita quotidiana per poter rappresentare qualcosa di ancora più importante, potente e significativo per noi, proprio perché questi ostacoli non ci sono più e proprio perché è una macchina.

E solo lasciando lavorare questa macchina si può incorporare il mistero, qualcosa che noi non abbiamo visto, conosciuto fino a quel momento. Ma questo solo se non la usiamo come strumento di illustrazione e di rappresentazione. Solo così può diventare misteriosa: e per essere misteriosa non c’è bisogno che sia oscura o astratta. Può essere anche la luce del mattino, anzi, soprattutto la luce del mattino può rappresentare questo mistero, se catturata in questa maniera. Alla fine è questo: la natura stessa dell’esistenza è un mistero. Non importa cosa i filosofi, i teologi continueranno a scrivere o a dire, non arriveranno mai ad una conclusione definitiva.

Oggi Nuestro Tiempo viene presentato qui a Bari grazie al circuito di una Film Commission… Altrimenti sarebbe stato davvero difficile riuscire a vederlo, in Italia è molto difficile trovare i suoi film. Cosa pensa di questo?

L’Italia è un disastro! (dice ridendo) Ma non importa se non è possibile. Purtroppo viviamo in un mondo in cui si pensa che popolarità sia sempre sinonimo di qualità. L’italia ha una storia molto strana ed ha un approccio alla cultura moderna e alla cinematografia in sé piuttosto particolare. A tratti ha molto in comune con la Germania, forse per la dominazione culturale (e coloniale) a seguito della seconda guerra mondiale. Ma è anche una questione di approccio al linguaggio: spesso in Italia si tende ad edulcorare molto i dialoghi e le parole, cercando spesso di renderle quanto più possibile comprensibili, ma facendo questo vengono falsificate. C’è tutta questa lunga tradizione di doppiaggio in entrambi i paesi. Trovo che entrambi questi paesi non amino molto il cinema, inteso come visione del mondo per così com’è, per quanto entrambi i paesi abbiano tra i registi più importanti della storia del cinema.