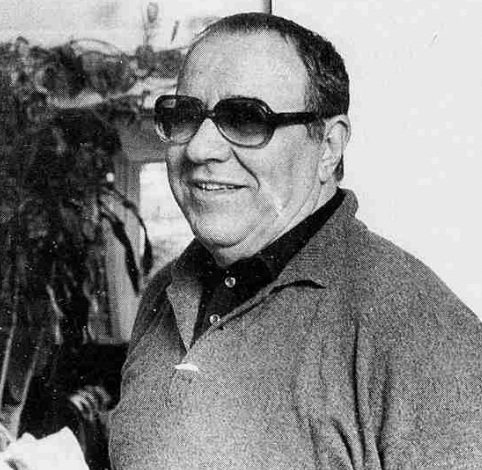

Spericolato artigiano pronto a tutto, prolifico realizzatore di un film dietro l’altro, Sergio Corbucci – nato il 6 dicembre 1927 a Roma, dove muore il 1° dicembre 1990 – è stato anche un puntiglioso professionista, in grado di frequentare con cinica disponibilità i generi più disparati, un cineasta di rara intelligenza che padroneggiava con sorniona disinvoltura i meccanismi della macchina-cinema.

Si era sempre divertito a fare il cinema. Sin dalla decina di film realizzati nel corso degli anni cinquanta quando aveva cominciato alternando melodrammi, gialli, comico-musicali, riviste. Sono gli anni dell’apprendistato nell’ambito del cinema popolare, attraverso i quali si forma l’uomo di mestiere che rivela nel forte impatto visivo la predilezione per il cinema americano.

L’INCONTRO CON TOTÒ

Cosa comporta a questo punto l’incontro con Totò, il primo veramente importante della sua carriera? Significa ricominciare da capo con un tipo di cinema che non si prende sul serio, ma vuol dire anche mettersi al servizio di Totò, principe dei comici e re degli incassi, reimparare da lui a stabilire il contatto con il pubblico di massa. Nei sette film che realizza con il grande attore, il regista trova la sua strada, contamina rivisitazione storica e commedia amara (I due marescialli, 1962), sterza verso il patetico (Lo smemorato di Collegno, 1962), tenta il film corale all stars (Il giorno più corto, 1963), ma non smette mai di puntare sulla parodia (Totò, Peppino e … la dolce vita,1961, Chi si ferma è perduto,1960, Il monaco di Monza,1963, Gli onorevoli,1963). Naturalmente sono parodie spudorate, in cui tutto è lecito purché sia ricondotto sul piano della caricatura assoluta, della pura astrazione comica, che fra stravolgimenti linguistici e sbeffeggiamenti surreali si accanisce distruttivamente nei confronti del modello dissolvendolo dall’interno, rendendolo progressivamente irriconoscibile.

Nelle risentite impuntature di Peppino De Filippo, nelle goffaggini da finto tonto di Erminio Macario, nelle esacerbate pedanterie di Nino Taranto, nelle repliche emunctae naris di Mario Castellani, nei duetti scespiriani di Lia Zoppelli, nei guizzanti soprassalti di voce di Vittorio De Sica, il regista ritrova la chiassosa vitalità della comicità popolare, con i suoi caratteri ribaldi, mentre Totò sta a se, è una presenza assurda, rappresenta l’imponderabile, il grottesco, l’inverosimile che sfida le certezze correnti.

FINALMENTE IL WESTERN: DJANGO!

Il western rappresenta il momento forte dell’avventura cinematografica di Sergio Corbucci, quella in cui meglio si realizza l’idea del cinema come grande gioco di simulazione, spazio illusionistico del trompe l’oeil. Il cow-boy quasi cieco di Minnesota Clay (1956), che combatte l’ultima partita senza vedere l’avversario e spara ai rumori, mette in scena qualcosa di impossibile che diventa possibile grazie al cinema, il suo duello è in realtà un duello con il pubblico della sala buia. Il regista western gioca a far finta allo stesso modo di chi gioca a guardie e ladri, ai soldati, ai cow-boys, abbandonandosi alla finzione del come se.

Se il segreto del western classico è l’iperbole, tanto più avvincente quanto più riesce a sembrare credibile, il contrassegno del nuovo western all’italiana è l’iperbole di secondo grado, tanto più efficace quanto più vistosamente incredibile, esagerata, stravolta.

Sin dalla prima, indimenticabile sequenza di Django (1966), il cavaliere nero che incede nel fango e nella pioggia trascinando una cassa da morto scandisce una nuova topografia dell’epos che si sbarazza della storia e si esalta nella visualità delirante, artificiosa a tutto volume, del paesaggio. Spiazzante rivisitazione della narrativa d’avventura in chiave postmoderna, suggerisce un’immagine dell’eroe che non è più in grado di modificare il mondo e di agire su di lui.

Superando le prove, eliminando i nemici, lascia ogni cosa al suo posto, non muta l’assetto sociale e non pretende neppure di farlo. Scomparsa la mitologia della frontiera, siamo in una gelida no mans land, un periglioso fuori storia in cui i macabri fantasmi dei gotico rinnovano gli artifici barocchi della vicenda, moltiplicando gli eventi eccezionali, inattesi, straordinari, e la sottolineatura sanguinaria e perversa.

Il film all’epoca ha un enorme successo in tutto il mondo. Quando qualche anno dopo Pier Paolo Pasolini va in Uganda per i sopralluoghi della sua Orestiade africana, non appena scoprono che è italiano per le strade tutti lo chiamano a gran voce “Django! Django!” Clamoroso l’omaggio che nel 2012 Quentin Tarantino gli dedica con Django Unchained, che rilancia il nome del regista italiano in tutto il mondo.

Il grande silenzio (1969) ricompone la liturgia visiva del nuovo western accentuando l’iconografia barbarica, estrema, di esplicita ascendenza giapponese, insieme primitiva e sofisticata. Quando infagottati nei loro cappottoni tra corazza e haute couture, i cacciatori di taglie trascinano nella neve i corpi dei morti ammazzati, sembra di ritrovare il fascino del bianco e nero con i suoi crudi contrasti, le sue cupe atmosfere. Nel paesaggio raggelato, in cui agisce una forza oscura, irragionevole, ostile, il mito solare rivela il suo cuore di ghiaccio, la trama di sopraffazione e di meschinità, di tornaconto e di accumulazione. Si avvertono i funebri rintocchi della fine, il tramonto del vecchio West con le sue illusioni, ma anche la morte per overdose di un genere che rischiava di dilapidare le sue risorse. Lo scenario è quello impietoso dell’allucinazione. Jean-Louis Trintignant è la vittima destinata a soccombere. Klaus Kinski è il carnefice che, tronfio nella sua pelliccia da donna, continua a sparare freddure come se la Justine sadiana fosse andata a scuola dal maggiordomo di Wodehouse.

LA TENTAZIONE DEL GROTTESCO

Il mercenario (1969) – primo capitolo della trilogia messicana che prosegue con Gli specialisti (1969) e Vamos a matar compañeros (1970) – preme sul pedale del grottesco, enfatizzando la propensione per il gioco. L’artificio è esaltato dal doppiaggese, il gergo del western indigeno, in cui la normalizzazione linguistica delle sale di doppiaggio è attraversata dagli acri sapori della causticità romana. Il gioco si fa più scoperto, il divertimento totalmente a briglia sciolta in Che cosa c’entriamo noi con la rivoluzione? (1972), che fa irrompere nello scenario già compromesso del western messicano due attori-maschere della commedia italiana, con tutto il repertorio di biechi istrionismi e di sordide vigliaccate.

Sin dall’inizio quando Gassman intona O sole mio e dice “Sono italiano”, o quando Villaggio si mette a parlare coi cavalli, o quando tutti e due dicono “Noi siamo alieni”, sembra di essere in uno sgangherato film di Totò e Peppino. Non c’entrano niente con la rivoluzione, sfruttano fino in fondo il lasciapassare dovuto ai buffoni, attraverso cui si scatena il riso parodico e si ottiene un derisorio effetto di smascheramento. Come due figure di una strip comica a puntate, rimbalzano da una parte all’altra, passano indenni attraverso un susseguirsi di disgrazie e di massacri, sprigionando la vitalità esilarante delle grandi occasioni comiche.

IL TEMPO DELLA COMMEDIA GIALLA

Il tempo della commedia, che viene subito dopo, è ancora una volta per il regista tempo di grandi successi commerciali che proseguiranno tra alti e bassi anche negli anni Ottanta, in cui si moltiplicano i tentativi di rinnovare le formule dell’evasione ripescando i telefoni bianchi, la sofisticata americana, la satira di costume, il film a episodi. Ma i risultati maggiori si ritrovano forse nella commedia gialla, più vicina all’hard-boiled americano che al whodunit inglese. La mazzetta (1978) – in cui il commissario Tognazzi incalza l’avvocaticchio Manfredi alle prese con la corruzione, gli intrallazzi, la camorra – è un mystery partenopeo che si anima tra i vicoli, gli umori e i rumori di Napoli e si allarga alla fine ai chiassosi interrogativi della piazza, affidando a una sorta di pubblica rappresentazione lo svelamento dell’enigma.

Giallo napoletano (1979) prosegue con disinibita inventiva per la stessa strada rendendo esplicitamente omaggio sin dai titoli di testa a Alfred Hitchcock e a Totò, decisamente due padrini d’eccezione, due presenze sornione e beneauguranti. Quanto agli interpreti, i duetti tra Marcello Mastroianni e Peppino de Filippo sono tutti da vedere. Mastroianni è aggrondato, umbratile, gioca di rimessa. De Filippo acrimonioso e recriminante come nelle grandi occasioni. Irresistibili. Nei decenni successivi il cinema di intrattenimento continua a cambiare i cavalli, ma dinanzi all’invadenza della televisione, che accelera la carnevalizzazione dello spettacolo, c’è aria di crisi, il gioco mostra la corda. Fare il cinema industriale in un paese in cui non c’è una vera e propria industria è sempre più difficile. Soprattutto per un regista campione d’incassi che non può permettersi l’insuccesso.

Saranno i palinsesti televisivi di ieri e di oggi, dove i suoi film rappresentano un appuntamento sistematicamente ricorrente, a dare a Sergio quello che è di Sergio, illuminando con la luce lattiginosa del piccolo schermo la singolare figura del regista che sul set si divertiva troppo per sottostare alla seriosa dittatura del cinema impegnato da cui si sentiva del tutto lontano.