Lecce piena di sole, le sale dell’Università piene di studenti, all’ingresso una ragazza coi capelli blu ha un libro sotto al braccio, fuma. Sembra così sicura di sé, così libera. Entro nel luminoso open space dove decine di ragazzi studiano chini su quaderni colorati, qualcuno chiacchiera, qualcuno controlla il cellulare. È in questo luogo che è stata allestita una “piccola mostra”, così la definisce l’uomo che mi dà indicazioni. Sui pannelli ci sono delle grucce, sulle grucce dei vestiti, accanto ai vestiti delle parole, dentro le parole delle storie. Nelle storie ci sono mille sentimenti.

Sul primo cartellone c’è la foto di Jessica Faoro, con i suoi capelli biondissimi e gli occhi immensi. Jessica è stata ammazzata da un tranviere nel 2018, dopo aver rifiutato le sue avances.

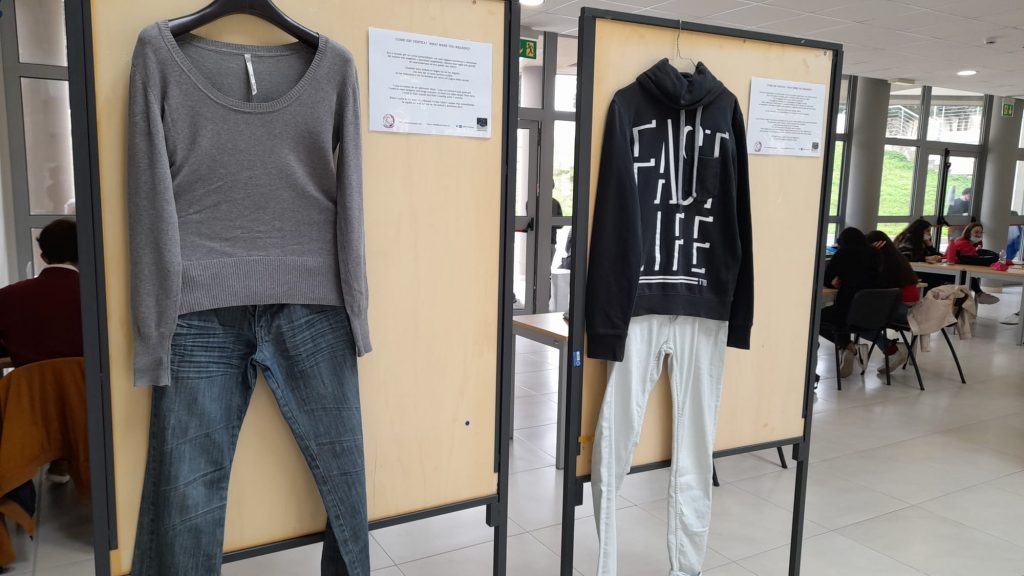

Affianco, vi è un completo elegantissimo, grigio. Pantaloni a palazzo, una camicia chiara e una giacca accollata. È il completo di una giovane avvocatessa, il giorno in cui si è laureata. Quel giorno un suo collega, dopo averla violentata, l’ha abbandonata dicendole “sei e sarai solo una cieca”. Guardo quell’abito e solo adesso mi accorgo del bastone poggiato sul pannello. Più in là, c’è un bellissimo vestito dorato, è piccolo piccolo, qualcuno lo ha indossato in un giorno di festa. È l’abito di una sposa bambina che dopo la festa ha conosciuto l’orrore.

C’è un camice bianco. Apparteneva alla dottoressa Paola Labriola, dirigente medico in psichiatra presso la ASL di Bari, di 53 anni, madre di due figli. Paola aveva denunciato più volte la situazione di pericolo sul luogo di lavoro e nonostante questo venne uccisa da un paziente con 57 coltellate. C’è un vestitino di una ragazza che al primo appuntamento era salita a casa di un uomo che le piaceva, ma una volta soli lui aveva iniziato a sputarle addosso, a insultarla e lei gli aveva detto che così non andava bene, che voleva tornare a casa, ma ormai era in trappola.

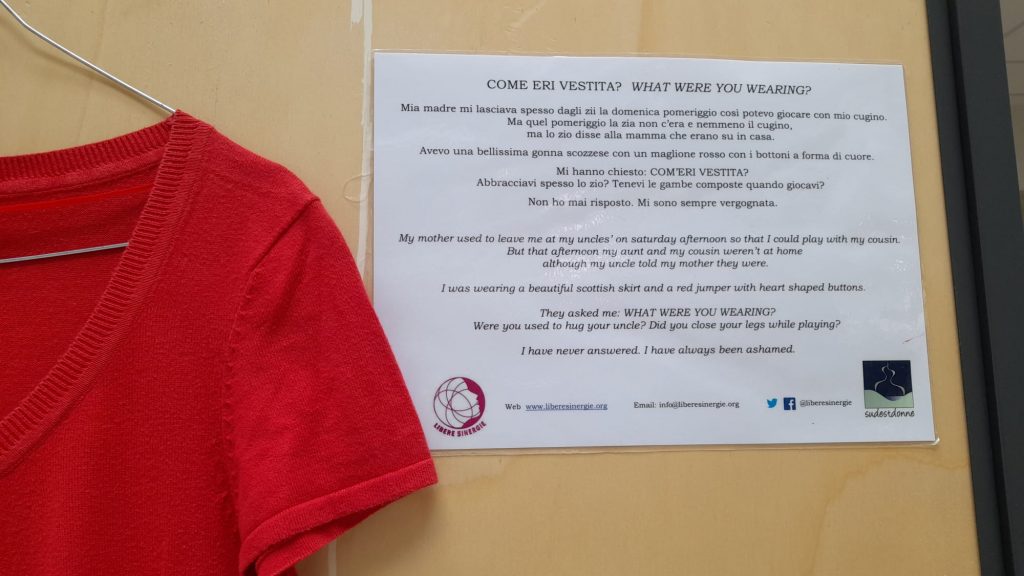

Poi c’è un completo da ragazzina, un pullover e una gonna scozzese. A lei lo hanno chiesto cosa aveva addosso, il giorno in cui un amico di famiglia l’ha stuprata.

Così camminando tra questi abiti due pensieri mi martellano con rabbia. Il primo è che niente di ciò che indossiamo ha a che fare con la violenza che subiamo. Ce lo dobbiamo ripetere con convinzione: niente di ciò che abbiamo addosso giustifica una violenza sessuale. Niente di ciò che pensiamo, di ciò che diciamo, di ciò che beviamo deve essere pensato come la causa di una sopraffazione. Il secondo pensiero riguarda i corpi che hanno abitato questi abiti in mostra. Me li vedo davanti, giovani e meno giovani, corpi di professioniste, di collaboratrici domestiche, di ragazzine di 13 anni, corpi bianchi, corpi neri, feriti e umiliati e torturati. Alcuni di questi corpi non ci sono più, ma altri vivono ancora nonostante il dolore. Vengono fuori con me mentre esco da questo spazio luminoso e non mi abbandonano, camminano sulle mie gambe. Riesco a sentirne le voci e il peso e allora vuol dire che questa mostra è una cosa preziosa e necessaria, e che tutti dovrebbero andare a visitarla. Cerco lo studente che all’entrata mi ha detto con leggerezza “Deve scendere le scale, è una piccola mostra” per dirgli che no, non è affatto una piccola mostra e che è molto pericoloso considerare piccole le cose così grandi, ma non lo trovo più. Rincontro invece la ragazza coi capelli blu, adesso è seduta sui gradini e ride insieme a delle amiche. Davvero siete libere come sembrate? Siete felici, ragazze? Avete paura quando uscite di sera, a piedi, per tornare nelle vostre case in periferia, quando qualcuno insinua che la bellezza della vostra età è qualcosa di sporco e peccaminoso?

“Com’eri vestita? (Survivor Art Installation)” sta girando l’Italia da alcuni anni. Fermiamoci e andiamo a incontrare queste donne. Un passo alla volta, uno sguardo alla volta, affinché un giorno nessuno si porrà più queste domande.